BBB급 중견기업 회사채가 사라진다

중견기업, 직접금융시장서 소외

'신용등급 퍼주기' 관행도 한몫

BBB급 상대적 위험 크게 인식돼

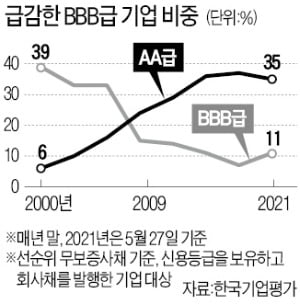

2000년대 초반만 해도 BBB급 기업은 AA급 기업의 네 배 수준인 40%에 육박했다. 그러다가 글로벌 금융위기 직전인 2007년 말 30% 선까지 줄었고 2016년 이후에는 10% 밑으로 떨어졌다. 올해는 그나마 공모주 우선배정 혜택 때문에 BBB급 회사채에 투자하는 하이일드펀드가 인기를 끌어 ‘반짝’ 회복한 것이다.

전문가들은 BBB급 회사채 시장의 단골인 중견기업들이 잇달아 흔들리면서 나타난 현상으로 해석하고 있다. 2010년대 중반 이후 웅진그룹 법정관리 신청, STX·동양그룹 사태 등이 연이어 불거지고 동부그룹, 이랜드그룹 등 다른 중견그룹의 재무구조가 악화되자 기관투자가들의 투자 심리가 급격히 보수적으로 변했다. 이런 가운데 코로나19 확산 이후 정유·항공·건설·호텔·영화 등이 타격을 받자 이들 분야의 BBB급 기업까지 기피 대상이 됐다.

국내 신용평가사의 ‘신용등급 퍼주기’도 BBB급 기업이 사라지는 데 한몫했다. 신평사들은 그동안 위기 때마다 신용등급을 하향 조정하는 데 소극적인 모습을 보였다. “예상치 못한 위기라 단기간에 불거진 사업·재무 리스크(위험)보다 긴 시각에서 기업의 변화를 지켜봐야 한다”는 논리였다. 그러다가 위기가 다소 잦아들면 실적 개선과 중장기 성장 가능성을 근거로 들며 빠르게 기업들의 신용등급을 상향 조정했다. 최근 코로나 상황에서도 이 같은 행태가 두드러졌다.

코로나 이후 기업들의 신용등급이 오히려 전반적으로 상향 평준화되는 역설적인 현상이 나타났고, 그러다 보니 남아 있는 BBB급 기업은 신용 위험이 더 큰 것으로 인식되면서 사업·재무 상태에 비해 높은 금리가 형성됐다. 현재 채권시장에선 차환·운영 자금이 절실한 소수의 BBB급 기업만이 신용 위험에 비해 높은 금리를 부담하면서 자금을 조달하는 실정이다.

최우석 나이스신용평가 평가정책본부장은 “BBB급 기업 중에는 여전히 업력과 기술력이 탄탄한 중견업체가 많다”며 “하지만 국내 채권시장이 BBB급 회사채를 외면하다 보니 은행을 통한 담보대출이나 보증기금 등 정책적 지원에 의존할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “사업 기회가 생기거나 위기가 발생했을 때 활용할 수 있는 자금조달 창구가 간접금융시장에 한정되면 여러 가지 제약이 있을 수밖에 없다”며 “대기업 위주로 형성된 채권시장을 정상화하고, 중견기업의 자금 조달을 활성화하기 위해 BBB급을 살리려는 노력이 필요한 시점”이라고 덧붙였다.

김은정 기자 kej@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![일찌감치 신용등급 강등 요건 충족한 OCI, 신용도 어떻게 되나 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202105/01.26458473.3.jpg)

![[해시태그 경제 용어] 초과 이익 공유제](https://img.hankyung.com/photo/202105/AD.26412317.3.png)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)