메리츠證, 인재 영입 '혈안'…경쟁사 초비상

국내 10대 증권사 중 가장 많아

메리츠종금증권이 최근 은행과 증권업계를 막론하고 S급 인재를 공격적으로 영입하고 있어 다른 증권사와 은행들에 비상이 걸렸다. 수익 창출에 크게 기여하는 핵심 인력을 쏙쏙 빼가고 있어 경쟁사들은 난감하기 이를 데 없다는 반응이다.

이 직원을 붙들기 위해 회사가 할 수 있는 가장 파격적인 대우를 제시했지만, 제시한 연봉이 메리츠종금증권의 상대가 되지 못한 것으로 알려졌다. 증권업계 한 관계자는 “영입을 위해 최희문 메리츠종금증권 부회장이 직접 나선 것으로 안다”고 전했다.

메리츠종금증권은 증권사뿐 아니라 은행으로도 영입 대상을 넓히고 있다. 한 증권사 최고경영자(CEO)는 “업무 관계로 알고 지내던 계열 은행 프라이빗뱅커(PB)가 최근 메리츠로 옮긴다고 해서 깜짝 놀랐다”며 “메리츠에서 발행하는 주가연계증권(ELS)은 계열 은행에서 팔지 말라는 식으로 협박도 해봤지만 소용이 없었다”고 했다. 인센티브 제도 등이 경직된 은행이나 은행계 증권사로서는 오너(조정호 메리츠금융지주 회장)의 전폭적 지원을 받아 우수 인재에게 파격적 대우를 해주는 메리츠종금증권과의 경쟁에서 이기기 쉽지 않다는 게 경쟁사들의 하소연이다.

금융투자업계 최고 경쟁력을 갖췄다고 평가받는 대체투자 분야에서도 인재 영입에 고삐를 죄고 있다. 메리츠종금증권은 윤헌 전 DB금융투자 S&T(세일즈앤드트레이딩) 담당 부사장을 신임 해외대체투자본부장(전무급)으로 지난달 초 영입했다. 윤 본부장을 데리고 오면서 함께 일하던 몇몇 직원도 같이 영입한 것으로 알려졌다. 한 투자은행(IB) 관계자는 “윤 본부장 본인도 희망했지만, 같이 이동한 실무진이 메리츠로의 이직을 강하게 원했던 것으로 안다”고 말했다.

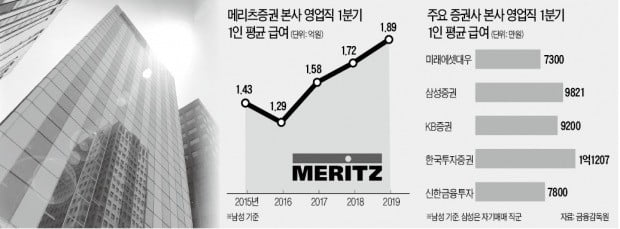

메리츠종금증권의 이 같은 움직임은 “고급 인재를 수혈하는 데 돈을 아끼지 말고, 성과를 낸 데 대해선 최고의 보상을 하라”는 조정호 회장의 방침에 따른 것이란 게 증권업계 관계자의 설명이다. 지난해 성과급이 반영된 메리츠종금증권 본사 영업직 직원의 1분기 평균 급여는 남성을 기준으로 1억8920만원에 달해 10대 증권사 중 가장 많았다. 한국투자증권(1억1207만원) 삼성증권(9821만원) KB증권(9200만원) 하나금융투자(8200만원) 등과 격차가 컸다.

인재 영입은 지속적인 실적 개선으로 이어지고 있다. 이 회사는 1분기에 인건비로 전년 동기(1069억원)보다 소폭 늘어난 1100억원을 쓰고, 순이익은 36.7% 증가한 1413억원을 냈다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 2분기 순이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 전년 동기보다 15.7% 많은 1468억원이다.

‘메리츠 방식의 인사 전략’은 중소형 증권사로도 확산되는 분위기다. 한양증권은 최근 구조화금융본부를 신설하고 이베스트투자증권 대기업구조화금융팀 7명 전원을 영입했다. 한양증권은 이들에게 기본급 없이 업계 통상 수준의 두 배에 가까운 인센티브를 약속한 것으로 전해졌다.

다만 인센티브를 극대화하는 대신 기본급은 최소화해 고용안정성이 떨어지는 것은 약점으로 지적된다. 시스템보다 개인기에 의존하는 조직 문화가 위기 국면이 찾아왔을 때 어떤 결과를 낼지 궁금해 하는 시선도 적지 않다.

송종현 기자 scream@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![구글, 사상 첫 배당 '주당 20센트'…AI 불안감 덮었다 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240426073327760.jpg)

![[신간] 체코 국민작가 보후밀 흐라발 단편집 '이야기꾼들'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36532675.3.jpg)