삼성전자 이산화탄소 누출사고…관행에 없던 '화관법' 적용 논란

이정미 의원·시민단체 압박에

환경부, 50여일 만에 입장 바꿔

법조계 "과도한 유권해석" 비판

"이산화탄소 누출에 화관법 적용 땐

연탄가스 누출도 화학사고"

기업들 형사리스크 커질 것

지난달 4일 삼성전자 기흥 반도체공장에선 20대 협력업체 직원 2명이 소방설비 점검 과정에서 누출된 화재진압용 이산화탄소에 질식해 사망했다. 경찰은 지난달 10일 압수수색을 통해 사고 경위 수사에 나섰다.

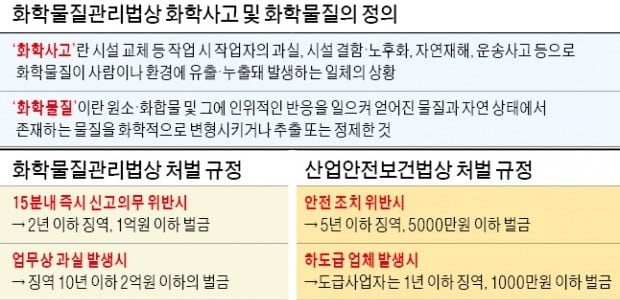

사고 발생 한 달 뒤인 지난 10일 이정미 정의당 의원은 일부 시민단체와 함께 환경부가 이 사건을 ‘화학사고’로 규정하지 않고 ‘삼성 봐주기’ 행정을 하고 있다”며 화관법에 따른 처벌을 촉구했다. 통상 가스 누출에 따른 산업재해 시 산업안전보건법에 따라 처벌해온 관행을 깨고 경영진에 대한 형사 처벌이 가능한 화관법 적용을 요구한 것이다. 이 법에 따르면 화학물질 유출 후 15분 내 신고하지 않으면 처벌받도록 돼 있다. 첫 사망자 발생 후 5분(사고 발생 1시간50분 후) 안에 신고한 삼성전자는 산업안전보건법상 신고의무 규정을 위반하진 않았지만 화관법을 적용하면 법을 어긴 것이 된다. 당초 화관법 적용 대상이 아니라고 판단했던 환경부도 정치권과 시민단체의 압박이 이어지자 사고 발생 50일 만에 삼성전자를 화관법 위반으로 고발했다.

◆“문자적 해석보다 법 취지 고려해야”

법조계에선 이산화탄소 누출에 환경부가 화관법을 적용한 것과 관련해 적잖은 논란이 벌어지고 있다. 한 변호사는 “불산 염산 등 유독물질이 아니라 탄산음료 등 일상에서 쉽게 접하는 ‘생활원소’인 이산화탄소 누출에 화관법을 적용해 형사 처벌한 사례는 그동안 없었다”고 말했다. 환경부는 2015년 한양대 구리병원에서 발생한 이산화탄소 누출 사고를 ‘화학사고’로 규정했지만 이 사고는 화관법을 적용하더라도 처벌받지는 않는 사례였다.

화관법이 너무 모호한 규정이 많아 개정해야 한다는 지적도 나온다. 화관법 2조에 따르면 화학사고를 유발하는 화학물질은 ‘원소·화합물 등 인위적 반응으로 생긴 물질과 자연 상태에 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것’이라고 규정하고 있다. 법조계 관계자는 “문자 그대로 해석하면 염소가 들어간 수영장 내 익사 사고나 연탄난로를 피우다 질식한 사건도 모두 처벌 대상”이라고 말했다. 이 때문에 법 취지를 고려해 대부분 산업재해는 산안법 적용을 받았다. 2015년 한화케미칼 울산2공장 폐수저장조에서 염소가스가 새어나와 폭발해 6명이 사망한 사고, 2017년 STX조선해양 진해조선소에서 석유화학제품 운반선 내 4명이 사망한 사고 등도 모두 화관법이 아니라 산안법상 ‘업무상과실’로 처벌을 받았다.

이번 사건에 화관법을 적용하면 삼성뿐만 아니라 다른 대기업도 치명적인 형사리스크에 노출될 수 있다. 산안법을 위반하면 5년 이하 징역, 5000만원 이하 벌금에 처해지지만, 화관법 적용시 최대 10년 이하 징역, 2억원 이하 벌금의 형사처벌이 가해진다. 양벌 규정을 적용하면 대표 등 경영진 처벌도 가능해진다.

한 변호사는 “삼성 책임이 크지만 환경부의 판단에도 문제가 있다”며 “특별사법경찰을 가진 환경부가 직접 수사해 검찰에 송치하지 않고 경찰에 고발한 것도 책임을 떠넘기기 위한 ‘면피성 조치’”라고 지적했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[책마을] <일류의 조건><여행의 이유>, 복간이나 개정판 '톱10' 진입](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472269.3.jpg)