기촉법·원샷법 표류에 회생 막막… 기업 도산 부추기나

기촉법 지난달 또 일몰

원샷법도 '승계 도구' 논란

내년 연장 불투명해져

"극단적 선택지 말곤 없다"

여기에 일시적인 어려움에 처한 기업의 재기를 돕는 구조조정 플랫폼이 제대로 갖춰지지 않은 것도 도산을 부추긴다는 지적이 나온다. 극단적인 법정관리와 파산 외에 기업에 주어진 선택지가 없다는 얘기다.

채권단 협의를 통한 민간 자율 기업회생제도 기업개선절차(워크아웃)의 법적 근거인 기업구조조정촉진법(기촉법)은 지난달 30일 일몰돼 사라졌다. 기촉법은 2001년 한시법으로 도입된 뒤 수차례 재입법과 기한 연장을 거치며 존속해왔다. 일몰 시한이 지나고 재입법을 통해 부활한 적도 세 번이나 됐다. 그러나 이번에는 정치권에서 “기촉법을 폐지해야 한다”는 주장이 만만찮아 재입법에 시간이 걸리거나 경우에 따라 완전 폐지될 가능성도 배제할 수 없다.

선제적 구조조정에 나선 기업을 돕는 ‘원샷법’(기업활력 제고를 위한 특별법) 역시 일몰이 내년 8월로 다가왔지만 연장 여부가 불투명한 상황이다. 2016년 8월 시행된 이 특별법은 공급과잉 업종에 속한 기업의 구조조정 관련 규제 절차를 간소화해주고 세제와 자금 지원 혜택을 준다. 그러나 쉬운 구조조정을 통해 재벌기업의 경영권 승계에 악용된다는 비판을 받아왔다.

법정관리와 파산 외 기업이 선택할 대안이 없어지고 있는 셈이다. 파산은 말 그대로 기업이 사라는 것이고, 법정관리 역시 경영권이 법원으로 넘어가 새로운 주인을 찾거나 파산 절차를 밟게 된다. 구조조정업계 관계자는 “경기 불황으로 어려움을 겪는 기업 가운데 살릴 곳은 살려야 하는데 지금은 버리는 쪽에 너무 방점이 찍혀 있다”며 “창업 활성화에 온힘을 쏟고 있는 정부가 기업 회생에는 한쪽 눈을 감고 있는 것”이라고 말했다.

한 구조조정 전문 변호사는 “정부와 정치권에서 워크아웃이 문제라고 싸우기만 하고 일몰 후의 대책은 세워놓지 않았다”며 “우왕좌왕하는 사이 조선사 구조조정에만 20조원의 국민 혈세가 투입됐다는 뼈아픈 과거를 잊어선 안 될 것”이라고 강조했다.

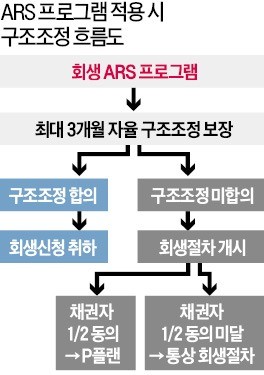

서울회생법원은 지난 9일 ‘자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램’을 시범 시행에 나섰다. 법정관리를 신청한 기업이 채권자들과 자율적인 구조조정을 시도할 경우 법원이 회생절차 개시 결정을 최대 3개월까지 보류해주는 게 주요 내용이다. 그러나 ARS프로그램이 워크아웃을 대체하기엔 역부족이라는 지적이 나온다.

은행연합회 등이 ‘채권금융기관 기업구조조정업무 운영협약’을 제정해 기촉법의 연속성을 유지하기로 한 것도 마찬가지다. 민간 차원의 ‘협약’이어서 실효성을 담보하기 힘들 것으로 우려된다.

투자은행(IB) 관계자는 “주력 산업의 글로벌 경쟁력을 끌어올리기 위한 정책과 신속하고 효과적인 기업 회생을 도울 수 있는 체제를 갖춰야 한다”고 지적했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)