"배당성향 중국·인도보다 낮다"… "이익 재투자로 기업가치 올려야"

다시 불붙은 '적정 배당 수준' 논란

"이익 증가폭만큼 배당 늘어나지 않아"

vs

"4차 산업혁명에 발맞춰 신사업 투자 확대해야"

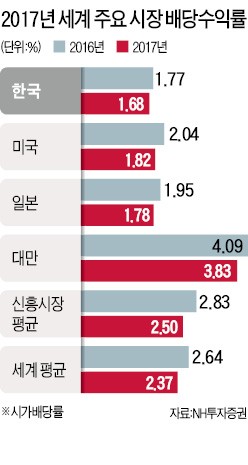

NH투자증권에 따르면 지난해 국내 상장사의 평균 배당성향은 16.02%로 조사 대상 세계 46개 국가 중 가장 낮다. 미국(38.62%), 일본(34.08%), 중국(30.87%), 인도(30.21%) 등을 밑돌았다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 “기업들이 배당 규모를 늘리고 있는 것은 긍정적인 현상”이라면서도 “다만 이익 증가 폭만큼 배당이 늘어나지 않아 배당성향은 여전히 낮은 수준”이라고 말했다. 그는 “지금처럼 저금리 기조가 이어지는 상황에서는 기업 배당이 이자 수익의 대체재 역할을 해야 한다”며 “올해는 지난해처럼 큰 폭의 증시 상승세를 기대하기 어려울 것으로 예상되는 만큼 배당 확대를 요구하는 목소리가 더 커질 것”이라고 내다봤다.

반면 유환익 한국경제연구원 혁신성장실장은 “최근 기업의 배당 확대 움직임은 단기간에 투자금을 회수하려는 외국인투자자 비중이 높아졌기 때문”이라고 분석했다. 그는 “배당은 한 번 늘리면 줄이기 어려운 경향이 있다”며 “사회적 요구에 밀려 기업이 배당을 과도하게 늘리면 부작용이 더 클 것”이라고 우려했다. 배당을 늘렸다가 갑자기 배당을 안 하는 건 원래 무배당 정책으로 일관하던 것보다 더욱 부정적인 신호로 작용해 기업 가치를 떨어뜨리는 결과를 낳는다는 지적이다. 유 실장은 “4차 산업혁명에 발맞춰 신사업 진출을 확대해야 하는 한국 기업들로선 배당보다 투자에 신경을 쓸 필요가 있다”고 강조했다.

한 대형 증권사 리서치센터장은 “기업이 좋은 투자 기회를 갖고 있다면 잉여현금을 투자에 사용하는 게 최선”이라며 “하지만 한국 경제가 저성장 국면에 접어들면서 기업의 성장성과 투자 기회가 줄어든 만큼 쌓인 현금을 배당을 통해 주주에게 돌려주는 게 사회 전체 효용을 높이는 데 효과적”이라고 말했다.

하헌형/노유정 기자 hhh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36519299.3.jpg)

![AI 투자, 지나쳐? 메타, 역대급 실적에 시간 외 폭락 [김현석의 월스트리트나우]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36519245.3.png)

![[마켓PRO] 팔까 vs 말까…고점 대비 66% 하락한 네카오](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36514395.3.jpg)