"ETF 운용역 모십니다"…시장 커지는데 쪼그라드는 인력풀

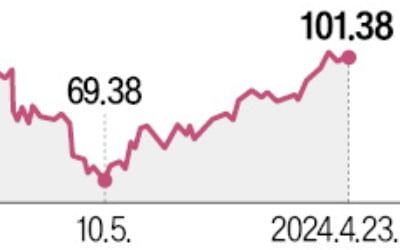

13일 한국거래소에 따르면 국내 증시에 상장된 ETF의 순자산 총액은 27조원 안팎으로, 작년(25조원)보다 8% 이상 늘었다. 하지만 국내에서 활동 중인 ETF 운용역 수는 40여 명으로 몇 년째 비슷한 수준을 유지하고 있다.

삼성자산운용 미래에셋운용 등 ETF 시장을 선점한 대형 자산운용사에 10여 명씩 몸 담고 있고, KB자산운용 한국투자신탁운용 한화자산운용 등 중대형사에 각각 6~7명이 있다. ETF 운용역들이 이들 5개사에 집중되다 보니 중소 자산운용사들은 “ETF를 내놓고 싶어도 운용할 사람이 없다”고 호소할 정도다.

자산운용업계가 ‘ETF 운용역 인력난’을 겪게 된 배경에는 펀드 운용역들의 액티브펀드 선호 현상이 자리 잡고 있다. 오를 만한 종목을 골라 투자하는 액티브펀드는 지수 수익률을 정확히 따라가는 것이 목표인 ETF와 달리 운용역의 실력에 따라 수익률 편차가 크다. 그만큼 펀드를 운용할 때 더 많은 자율성을 갖는다. 낮은 보수를 앞세운 ETF에 비해 액티브펀드는 보수도 비싸다. 때문에 운용역 임금도 상대적으로 높다.

한 자산운용사 ETF 담당 임원은 “대다수 운용역들이 액티브펀드를 맡고 싶어하다 보니 ETF에 특화된 운용역을 찾아보기 어려워졌다”며 “인력이 부족한 운용사들은 퀀트(정량분석) 운용역을 경력직으로 채용하거나 신입 직원을 ETF 운용역으로 키우고 있다”고 전했다.

홍콩 자산운용사들이 국내 ETF 운용역들에게 ‘러브콜’을 보내는 것도 인력난을 부추기는 원인으로 꼽힌다. 지난해 홍콩거래소는 홍콩 증시에 레버리지와 인버스 등 파생형 ETF를 도입하면서 운용역 자격을 경력 5년 이상으로 제한했다. 홍콩에선 이 조건을 만족하는 운용역이 없었던 탓에 현지 자산운용사들은 한국 ETF 운용역 영입에 나섰다. 지난해 김형도 한국투자신탁운용 ETF 운용팀장은 중국계 운용사인 중국남방자산운용으로 자리를 옮기기도 했다.

나수지 기자 suji@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![김서준 해시드 대표 "동남아 웹3 시장 '대규모 채택' 이끌어 낼 것" [SEABW 2024]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36515089.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니… [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)