[한상춘의 '국제경제 읽기'] 미국 통화전쟁…'원·달러 1100원 붕괴설' 왜 나오나

환율조작 지정 요건, 한국이 불리

미국 재무부 "1050~1080원 적정"

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

![[한상춘의 '국제경제 읽기'] 미국 통화전쟁…'원·달러 1100원 붕괴설' 왜 나오나](https://img.hankyung.com/photo/201702/02.6912457.1.jpg)

3국의 공통점은 작년 미국 재무부가 발표한 상·하반기 환율보고서에서 환율감시대상국으로 지정됐다는 것이다. 1988년부터 발표하기 시작한 이 보고서는 1990년대 초반까지만 해도 교역국이 최우선 순위를 둬 대책을 강구할 정도로 효과적이었다. 환율조작국에 100% 보복관세 부과까지 불사했기 때문이다.

강력한 조치에 힘입어 무역적자가 개선되자 1995년 4월 ‘역플라자 합의(선진 7개국 간 달러 강세 유도 협약)’ 이후 미국의 외환정책이 달러 강세를 용인하는 방향(‘루빈 독트린’이라 부름)으로 바뀌었다. 2015년까지 이어진 이 시기에 교역국 통화가치의 평가절하가 크게 문제되지 않음에 따라 환율보고서는 무의미해졌고 무역적자가 다시 확대됐다.

![[한상춘의 '국제경제 읽기'] 미국 통화전쟁…'원·달러 1100원 붕괴설' 왜 나오나](https://img.hankyung.com/photo/201702/AA.13283602.1.jpg)

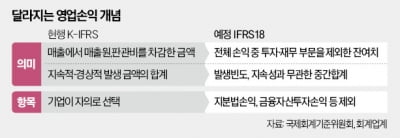

BHC법에 따르면 △대미국 무역흑자 200억달러 이상 △국내총생산(GDP) 대비 경상흑자 3% 이상 △외환시장 개입이 지속적이며 개입 비용이 GDP의 2% 넘는 요건 순으로 모두 충족하는 국가는 ‘환율심층대상국(종전의 환율조작국)’, 두 가지 요건만 충족하는 국가는 ‘환율감시대상국’에 지정된다.

지정 요건에 따라 판별해보면 트럼프 정부 들어 처음 발표하는 4월 보고서에서 환율조작국에 지정될 만한 국가는 없다. 하지만 트럼프 정부의 환율조작 발언은 1988년 종합무역법에 그 뿌리를 두고 있다. 이 법에는 대미국 흑자와 경상흑자가 많다고 판단될 때 환율조작국으로 지정할 수 있다는 자의적인 규정이 있다.

1990년대 초반 한국 등과 같은 경험국에서 보듯이 환율조작국에 걸리면 행정명령으로 발동되는 ‘슈퍼 301조’에 의해 강력한 보복조치를 당한다. 오죽했으면 ‘전가의 보도’에 비유될 정도였다. 올해 4월 보고서에서 ‘환율조작국 지정’ 못지않게 ‘지정 국가에 어떤 보복 조치가 따를까’ 궁금해지는 것도 이 때문이다.

한국이 이번에 환율조작국에 언급되지 않은 것을 근거로 안도하는 시각이 있다. 하지만 지정 요건을 기준으로 한다면 중국보다 더 안 좋은 국가다. 작년 10월 보고서에서 중국은 한 가지 조건(대미 무역흑자 200억달러 이상)만 걸렸으나 한국은 두 가지 요건(대미 무역흑자 200억달러 이상과 GDP 대비 경상흑자 3% 이상)이 걸렸기 때문이다.

특히 2010년 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 회의에서 ‘경상흑자 4% 룰(rule)’을 주도한 국가다. ‘4% 룰’이란 글로벌 환율전쟁을 방지하기 위해 경상흑자가 GDP 대비 4%를 넘는 국가는 원칙적으로 시장 개입을 하지 못하도록 한 국제 합의를 말한다. 오히려 우리는 2013년 이후 4년 연속 이 룰을 위배하고 있다.

작년 이후 수출이 극도로 부진함에 따라 원화 가치 절하 요구가 높았는데도 외환당국이 원·달러 환율이 급등할 때마다 시장 개입에 나선 것도 이 때문이다. 원·달러 환율이 일정 수준 이상 올라가면 BHC법에 따라 첫 환율조작국으로 지정될 가능성이 높았기 때문이다.

하지만 원화 약세를 방지하기 위한 시장 개입은 근본적인 대책이 아니다. 세 가지 지정 요건 중 가장 문제가 되는 과다한 경상흑자부터 줄여나가야 한다. 특히 한국처럼 ‘불황형 흑자’일수록 그렇다. 대폭적인 규제 완화와 과감한 세제 혜택 등을 통해 기업과 금융회사의 글로벌 투자를 적극 권장해야 한다.

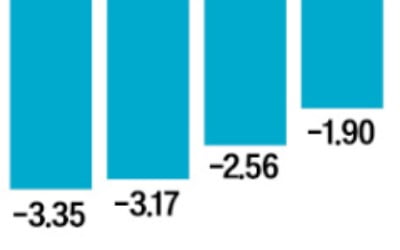

경기부양 차원에서 여전히 요구하는 추가 금리 인하 방안도 신중을 기할 필요가 있다. 오히려 원·달러 환율을 상승시켜 자금 이탈과 환율조작국 지정 가능성을 높이는 자충수가 될 수 있다. 미국 재무부는 경상흑자 축소 등과 같은 한국의 노력이 없어 환율로만 시정해나가면 원·달러 환율이 1050~1080원 범위 밑으로 내려가야 한다고 보고 있다.

달러 투자자도 ‘구성의 오류’를 피하기 위해선 그 어느 때보다 ‘균형’을 되찾아야 한다. 개인 차원에서 달러 강세(원화 약세)를 노리다간 국가 차원에서 환율조작국에 걸려 엄청난 피해가 자신에게 되돌아온다는 점을 명심해야 한다.

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트