직접금융 비중 대기업 99% vs 중기 1%…자금조달 '쏠림' 가속

中企 유상증자·IPO 등 10년새 10분의 1로↓

'모험자본' 증권계 PEF 신규 등록 10%도 안돼

◆대기업으로 몰리는 자금

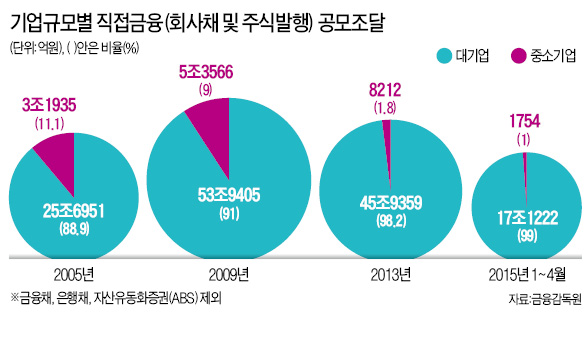

16일 금융감독원에 따르면 올해 1월부터 4월까지 회사채 발행과 유상증자, 기업공개(IPO) 등 직접금융시장의 공모 규모는 총 17조2976억원으로 집계됐다. 이 가운데 99%는 대기업(17조1222억원)이 차지했고 중소기업 자금조달액은 1%(1754억원)에 그쳤다. 직접금융시장에서 중소기업이 차지하는 비중은 해가 갈수록 줄어들고 있다. 2005년 11.1%(3조1935억원)에서 2009년 9%(5조3566억원), 지난해 3.3%(1조5808억원)로 내려앉았다. 10년 새 자본시장이 완전히 대기업 중심으로 재편된 것이다.

2013년 동양사태로 자본시장이 경색되면서 기관투자가들이 우량기업에만 투자하려는 데다 증권사들은 중소기업 증권 발행 주관이나 증권 인수를 기피하는 기류가 강해졌기 때문이다. 한 증권사 관계자는 “자본력이 있는 대형 증권사가 오히려 몸을 더 사리고 중소기업을 외면하는 경우가 많다”며 “기업금융(IB) 업무 실무자가 주관을 맡으려 해도 리스크관리위원회에서 승인이 나지 않는 경우가 대부분”이라고 실토했다.

특히 회사채시장에서 중소기업 공모채권을 찾기는 ‘하늘의 별 따기’다. 회사채 투자자 범위가 지나치게 협소하기 때문이다. 국내 회사채 수요예측 참여 기관투자가는 우량 회사채 위주로 투자하는 40여곳에 불과하다.

◆모험 기피하는 증권사 PEF

증권사가 모험자본 역할을 기피하는 현상은 사모펀드(PEF)시장에서도 극명하게 드러난다. 지난해 말부터 올 4월까지 금융감독원에 신규 등록된 PEF 가운데 증권계 PEF가 차지하는 비중은 8.4%(출자약정액 기준)에 불과했다. 총 12조1433억원의 약정액 가운데 독립계 PEF가 총 8조6778억원으로 71%를 차지했으며 은행·캐피털·자산운용사(20%)가 뒤를 이었다.

자본시장의 큰손인 연기금은 투자에 소극적인 증권계 PEF에 돈을 맡기길 꺼리고 있다. 지난달 국내 최대 기관투자가인 국민연금이 돈을 대신 굴려줄 PEF 위탁 운용사 7곳을 선정한 데서도 알 수 있다. 국민연금은 대기업과 중견·중소기업 투자부문 운용사로 각각 4곳을 선정했는데 미래에셋자산운용을 제외하면 나머지는 모두 독립계 PEF가 독식했다.

업계에서는 증권계 PEF 부진의 배경을 은행과 비슷한 방식의 보수적 의사결정 시스템에서 찾는다. 특히 금융지주 계열에 속해 있는 신한 하나 NH 등의 증권사 PEF가 리스크를 최대한 줄인 범위 내에서 수익을 추구하는 은행의 습성을 답습하고 있다는 것이다. PEF업계 관계자는 “상당수 은행계 PEF들은 진정한 의미의 가치 투자를 추구하기보다 투자 기업에 풋백옵션을 비롯해 원금 보장에 준하는 조건을 요구하는 행태를 답습하고 있다”고 꼬집었다.

하수정/이유정 기자 agatha77@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[마켓칼럼] 미국시장 단상: 먹구름에서 소나기로, 장기채로 헷지](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36509530.3.jpg)

!["14억이 전기차 타야하는데"…인도, 리튬·니켈 확보전 뛰어든다 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36506152.1.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)