엔데믹으로 글로벌 대면행사 폭발…마이스 시장 2000조로 커진다

20년 줄곧 개최해 온 홍콩 제쳐

팬데믹때 국제회의 2위 오른 韓

엔데믹 돌입하자 경쟁국에 밀려

한국만의 상징적인 박람회 없고

정부 주도 원팀 부재도 약점으로

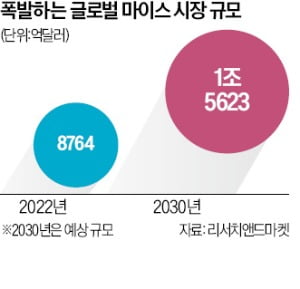

엔데믹(감염병의 풍토병화)과 함께 글로벌 마이스(MICE:기업회의·포상관광·컨벤션·전시회) 산업이 폭발하고 있다. 올해 열린 글로벌 주요 전시회 규모가 팬데믹 이전인 2019년을 능가할 정도다. 하지만 국내에선 이렇다 할 대형 마이스 행사를 찾기 어렵다.

관광산업 중국 의존도 낮출 ‘비법’

한국은 마이스 강국 중 하나로 꼽힌다. 국제협회연합(UIA) 통계 기준으로 서울은 2021년 벨기에 브뤼셀에 이어 국제회의를 두 번째로 많이 개최한 도시에 올랐다. 2011년 5위에서 세 계단 올라간 셈이다. 코로나19가 오히려 약이 됐다. 최첨단 정보기술(IT)과 대중교통 인프라를 갖춘 서울이 ‘비대면 특수’를 누렸다.

하지만 엔데믹 시대의 마이스 경쟁에선 상황이 녹록지 않다는 지적이 나온다. 규모뿐만 아니라 행사의 지속성과 외국인 참가 비율 등 정성적인 측면까지 감안하는 국제컨벤션협회(ICCA) 통계 기준으로 서울의 2021년 순위는 15위로 싱가포르(7위)에 한참 뒤처진다.

지난 3년간 억눌린 대면 행사 수요가 폭발하며 싱가포르, 미국 라스베이거스 등 글로벌 마이스 대표 도시들은 특수를 맞고 있다.

3월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 통신기술 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2023’엔 전 세계 202개국에서 8만8500명이 찾았다. 2019년 행사와 비교해도 23% 늘어난 사상 최다 인원이다. 같은 달 라스베이거스에서 열린 세계 최대 건설기계 전시회 ‘콘엑스포 2023’에 다녀간 현장 방문객은 13만9000명 이상으로 역대 최다를 기록했다.

“마이스 거버넌스 재정립해야”

각국이 마이스 산업 육성에 주력하는 이유는 일반 관광객에 비해 경제적 효과가 커서다. 마이스 관광객의 1인당 소비 지출액은 통상 일반 레저 관광객보다 1.8~2배 많은 것으로 알려졌다. 관광산업의 중국 의존도를 낮추기 위한 것이라는 분석도 나온다. 면세점업계 관계자는 “중국인 관광객이 많이 오는 곳엔 내국인이나 다른 나라 관광객의 유입이 줄어드는 현상이 발생하곤 한다”며 “중국인 관광객에게 지나치게 의존하지 않기 위해서라도 마이스 산업 활성화를 통해 균형을 유지할 필요가 있다”고 말했다.전문가들은 한국 하면 떠오르는 대표 전시회를 찾기 어렵다는 점을 가장 큰 문제로 꼽고 있다. 이훈 한양대 관광학부 교수는 “한국은 최근 유치하고 있는 마이스 행사가 많지만 상징적인 박람회가 없는 상황”이라고 말했다.

마이스 관련 거버넌스(지배구조)를 정비할 필요가 있다는 지적도 나온다. 서울과 부산을 제외하면 마이스 경쟁력을 갖춘 도시가 많지 않은 상황에서 지방자치단체별로 각개약진을 벌이고 있다는 것이다. 싱가포르처럼 정부 주도하에 ‘원팀’으로 움직일지, 아니면 이탈리아와 스페인처럼 지방도시의 마이스 경쟁력을 끌어올리기 위한 중장기 비전을 세우든지 선택할 시점이라는 것이 전문가들의 조언이다.

송영찬 기자 0full@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![중동 긴장감 완화에 안도…나스닥 1.11%↑ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZA.36447545.1.jpg)

![[단독] 20代 사기범죄율 1위, 대한민국](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36494722.3.jpg)