대학식당은 만성적자·인력난에 시달려

수익성 낮아 급식업체도 기피

17일 찾은 서울대 302동 식당. 네 명의 조리 인원이 점심을 준비하느라 분주했다. 이 식당은 작년 6월 조리 인력 부족으로 휴점했다가 8개월 만인 이달 초 다시 개점했다.

인력 충원을 하려고 했지만 결국 못 했다. 2840만원이었던 정규직 조리사 연봉을 3000만원으로 올려 일곱 차례나 구인 공고를 냈지만, 문의가 없었다. 캠퍼스 내 다른 학생식당을 자율 배식 시스템으로 전환한 뒤 인력을 재배치하고 나서야 겨우 문을 열 수 있었다.

다른 대학도 사정은 엇비슷하다. 경희대 생활협동조합은 작년 9월부터 조리원 채용공고를 올렸지만, 아직 일할 사람을 찾지 못했다. 전성구 경희대 조리실장은 “단체급식업에 처음 발을 들인 2012년 월급이 180만원이었는데, 물가 상승률을 감안하면 지금도 크게 오른 수준은 아니다”고 했다.

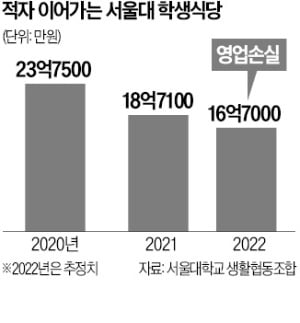

서울대 학생식당을 운영하는 생협에 따르면 이 학교 학생식당 사업은 만성 적자를 벗어나지 못하고 있다. 작년엔 16억7000만원의 영업손실을 본 것으로 추산된다.

대형 급식업체에도 학생식당은 매력적인 사업처가 아니다. 식수가 적은 데다 단가까지 낮아 수익성을 확보하기 어려워서다.

한 급식업체 관계자는 “기업 구내식당은 기업의 지원이 더해져 인건비, 재료비 인상분을 만회할 수 있지만 2012년부터 10년 이상 사실상 등록금 동결 상태인 대학은 학교 측 추가 지원을 기대하기 어렵다”고 토로했다.

안시욱/조봉민 기자 siook95@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["오늘 점심 랍스타라며?"…'소문난 맛집' 의외의 정체 [한경제의 신선한 경제]](https://img.hankyung.com/photo/202302/01.32662563.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)