"우리랑 너무 안 맞네"…매각설까지 돌던 회사 확 달라졌다 [김익환의 컴퍼니워치]

2010년 인수 직후…그룹 골칫덩이 떠맡아

2015년엔 포스코인터 초유의 항명 사태

"핵심계열사로 육성" 달라진 그룹

"기업문화가 너무 안 맞는다. '점령군' 포스코의 일방통행이 괴롭다."

포스코그룹은 2010년 종합상사 맏형 기업인 포스코인터내셔널(대우인터내셔널)을 인수한 뒤부터 감정싸움이 잦았다. 포스코그룹에 편입된 이후부터 계열사 부실을 처리하는 데 동원된 결과다. 정부가 포스코그룹에 "포스코인터를 팔라"고 권고할 정도였다.

하지만 최근 그룹에서 회사를 보는 시선은 달라졌다. 최근 이 회사와 포스코에너지와의 합병을 추진하면서 낸 자료에서 "그룹의 핵심계열사로 육성하겠다"는 내용도 담겼다.

"그룹 핵심 계열사 육성"...달라진 포스코인터 위상

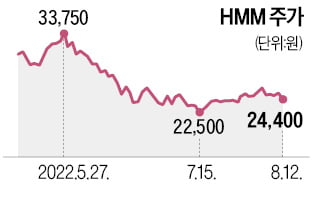

포스코인터는 지난 12일 유가증권시장에서 2100원(9.31%) 오른 2만4650원에 마감했다. 이날 포스코에너지를 흡수합병한다고 발표하면서 주가도 급등했다. 국내 최초·최대 민간 발전사인 포스코에너지를 흡수합병하면서 에너지 사업 밸류체인(가치사슬)이 한층 강화될 것이라는 기대 때문이다.포스코그룹은 보도자료를 통해 “이번 합병은 포스코인터를 그룹의 핵심 계열사로 육성하기 위한 목적에서 추진됐다”고 설명했다. 포스코인터가 그만큼 그룹에서 차지하는 위상도 커졌다.

이 회사는 종전까지 '그룹 뒷바라지'에 수시로 동원됐다. 2015년에 인천 송도 동북아무역타워로 이동한 것이 대표적이다. 동북아무역타워는 포스코건설이 4900억 원을 들여 단독 시공했고 시행사에 PF 차입금 지급보증도 제공했다. 하지만 타워의 공실률이 높아지면서 시행·시공에 직간접적으로 참여한 포스코건설도 적잖은 손실을 봤다. 포스코건설은 30개층에 달하는 오피스 공간을 채울 임차인을 구하지 못해 임대 수익을 통한 투자금 회수도 미지수였다.

결국 계열사들이 송도로 옮겨서 포스코건설의 손실을 막아야 한다는 목소리가 그룹에서 나왔다. 결국 포스코인터가 이전해 공실률을 떨어뜨렸다. 서울역에서 인천 송도로 회사가 이전하면서 임직원들의 반발이 컸고, 이직하는 직원들도 적잖았다는 후문이다.

매각설 돌던 회사의 반전...최정우 힘 싣나

!["우리랑 너무 안 맞네"…매각설까지 돌던 회사 확 달라졌다 [김익환의 컴퍼니워치]](https://img.hankyung.com/photo/202208/AA.30921275.1.jpg)

포스코그룹은 2015년 재무구조 개선을 위해 포스코인터의 미얀마 가스전 분할 매각 방안을 담은 보고서를 작성하면서 논란을 빚기도 했다. 미얀마 가스전을 처분하면 기업가치가 크게 훼손될 것이란 우려가 회사 안팎에서 나왔다. 당시 전병일 전 포스코인터 사장이 미얀마 가스전 매각에 반대하며 포스코그룹 경영진과 갈등을 빚다 자진사퇴하기도 했다.

갈등이 커지면서 산업통상자원부는 2015년 10월 철강산업 구조조정을 위해 포스코에 최대 계열사인 대우인터내셔널을 포함한 비(非)철강사업부문을 매각을 권하는 보고서를 작성해 청와대에 올리기도 했다.

전병일 전 사장이 사퇴 직후 당시 이 회사 기획재무본부장이었던 최정우 포스코그룹 회장이 포스코인터 대표이사직을 잠시 대행한 바도 있다. 포스코인터 상황을 꿰고 있는 최 회장이 최근 공급망 위기와 맞물려 자원·에너지 사업 역량을 지닌 이 회사에 대한 상당한 관심을 쏟고 있다는 관측도 있다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["14억이 전기차 타야하는데"…인도, 리튬·니켈 확보전 뛰어든다 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36506152.1.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)