'아마존 효과' 못본 11번가, 실적반등은 언제?

부실한 아마존 스토어 이용자↓

'특화 분야' 없어 최저가 경쟁만

5000억 유치하며 약속한 상장

내년까지 끝내야 하지만 '험로'

하형일 사장 "완전히 다르게 변신"

아마존 협업, 효과 못 내

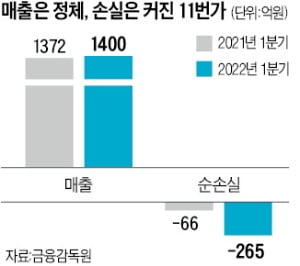

업계에선 손실도 손실이지만 매출이 ‘거북이 속도’로 증가하는 것이 더 뼈아프다고 본다. 11번가의 지난 1분기 매출은 1399억원으로, 지난해 같은 기간(1372억원)에 비해 2% 늘어나는 데 그쳤다.

이는 미국 아마존과 손잡고 선보인 해외직구 서비스가 사실상 소비자를 유인하지 못하고 있다는 의미로 해석된다. 11번가는 아마존에서 판매하는 상품을 11번가로 그대로 옮겨와 국내 상품을 구매하듯 ‘직구’할 수 있는 아마존 글로벌 스토어 서비스를 지난해 8월 시작했다.

쿠팡, 컬리 등에 밀린 입지를 회복하기 위한 ‘비장의 무기’였다. 하지만 소비자들은 냉담한 반응을 보이고 있다. 상품 수가 미국 아마존에 비해 현저히 적은 데다 제품 설명, 리뷰 등의 한글화 서비스도 기대에 못 미쳤기 때문이다. 빅데이터 분석 솔루션 모바일인덱스에 따르면 지난해 9월 991만 명까지 늘었던 11번가의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 지난달 952만 명으로 줄었다.

최저가 경쟁에 수익성 악화

‘최저가 경쟁’에 목을 맬 수밖에 없는 구조도 11번가엔 부담이다. 오픈마켓은 태생적으로 소비자의 충성도가 낮다는 한계를 지니고 있다. 11번가에서 판매하는 상품은 어디서나 구매할 수 있는 것이기 때문에 ‘이 건 꼭 11번가에서 사야겠다’고 생각하는 소비자가 많지 않다. 쿠팡은 배송으로, 마켓컬리는 상품 경쟁력으로 소비자를 파고들지만, 11번가는 별다른 무기가 없다는 얘기다.11번가가 선택한 건 할인 공세였다. 최저가 경쟁에 뛰어들어 할인 쿠폰을 남발하다 보니 수익성이 점차 악화했다. 티몬과 위메프 등 다른 오픈마켓과의 경쟁을 위해 오픈마켓 셀러의 판매 수수료를 낮춘 것도 손실 규모를 키우는 데 일조했다.

11번가는 2018년 국민연금, 새마을금고 등 기관투자가로부터 5000억원의 자금을 수혈받으면서 ‘5년 내 상장’을 약속했다. 약속한 기한까지 상장하지 못하면 원금에 연 3.5% 복리를 붙여 갚아야 한다. 성장도 정체된 만큼 11번가로선 내년까지 상장을 마무리 짓는 게 꼭 풀어야 할 숙제다.

IB 전문가를 구원투수로

문제는 미국발(發) 금리 인상 여파 등으로 기업공개(IPO) 시장이 급랭한 점이다. 코로나19 반사이익을 봤던 e커머스 업체들의 ‘몸값 거품론’까지 제기되면서 컬리와 SSG닷컴 등의 상장도 쉽지 않은 실정이다. 11번가에 앞서 상장을 준비하던 SK스퀘어의 다른 자회사 원스토어와 SK쉴더스도 줄줄이 상장에 실패했다.SK그룹은 11번가 상장을 위해 지난 5월 하형일 사장을 ‘구원투수’로 등판시켰다. 전임 이상호 사장이 정보기술(IT) 전문가였다면 하 사장은 투자은행(IB) 업계에서 잔뼈가 굵은 인물이다.

하 사장은 난국을 돌파하기 위해 ‘정면승부’를 택했다. 그는 “기존에 쌓아온 것들에 단순히 조금 추가되는 정도의 강화와 혁신으로는 시장을 이끄는 선도 사업자로 올라설 수 없다”며 “완전히 다른 버전의 11번가로 지속 성장을 이뤄내기 위해 모든 전략과 투자를 집중할 것”이라고 강조했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["14억이 전기차 타야하는데"…인도, 리튬·니켈 확보전 뛰어든다 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36506152.1.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)

![물가 잡으라는 말에 새벽 4시부터 시장 돌아다닌 공무원들 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36511659.3.jpg)