알뜰폰 시장마저…"결국은 통신 3社 세상"

LG유플러스 계열 22% '최고'

'합산 점유율 50%' 제한하지만

B2B서비스 포함되며 착시 생겨

빅3 영업정지땐 시장 침체 우려도

○통신 3사 자회사 점유율 50.9%

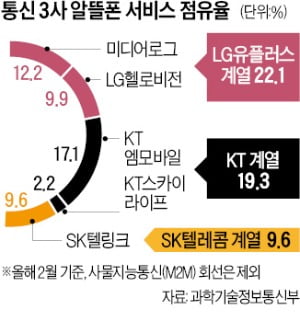

사업자별로는 KT의 알뜰폰 자회사 KT엠모바일의 점유율이 17.1%로 가장 높았다. KT그룹의 위성방송 사업자 KT스카이라이프의 점유율 2.2%를 합하면 전체 KT 계열의 점유율은 19.3%였다. LG유플러스의 자회사인 미디어로그와 LG헬로비전이 각각 12.2%, 9.9%로 합산 22.1%에 달했다. SK텔레콤의 자회사 SK텔링크는 9.6% 수준이었다.

중소 사업자 중에선 유니컴즈(4.9%), 큰사람(4.7%), 프리텔레콤(4.4%)의 점유율이 가장 높았다. ‘리브 모바일’ 브랜드로 시장에 진출한 국민은행의 점유율도 3.7%로 나타났다.

한국에서 알뜰폰으로 불리는 가상이동통신망사업자(MVNO)는 기간망사업자(MNO·통신 3사)의 망을 빌려 서비스를 제공한다. 과점 시장인 이동통신 시장의 경쟁을 활성화하기 위한 제도다. 한국에선 2010년부터 시작됐다.

○알뜰폰업계, 점유율 50%에 ‘발목’

다양한 사업자의 진출을 장려하는 사업 취지와 달리 통신 3사 자회사 점유율이 꾸준히 높아지면서 규제의 목소리가 커지고 있다. ‘점유율 50% 제한’이라는 안전장치를 만들었지만 시장 상황이 바뀌면서 이 숫자를 둘러싼 논란이 이어지는 모양새다.정부는 2014년 통신사 자회사의 합산 점유율이 50%를 넘을 경우 영업을 제한하는 등록 조건을 내걸었다. 통신사 자회사가 잇따라 시장에 진출하자 잘 알려지지 않은 중소 사업자보다 기존 통신사의 자회사를 선택하는 사람이 많았기 때문이다. 요금제, 프로모션 등 마케팅 경쟁도 중소 사업자로선 쉽지 않았다.

문제는 알뜰폰을 활용해 자체 기업 간(B2B) 서비스를 제공하는 업체가 늘어나면서 생겨난 착시 현상이다. 전체 알뜰폰 회선은 1079만9847개, 이 가운데 차량관제, 원격검침, 무선결제 등을 위한 사물지능통신(M2M) 회선은 448만7362개로 41.6%를 차지한다. M2M 회선을 모두 포함해 통신사 자회사의 점유율을 계산하면 31.4%에 그친다.

주무 부처인 과기정통부는 점유율 산식을 두고 통신 3사와 논의에 나섰지만, 아직 결론을 내지 못했다. 정부 정책에 따라 알뜰폰 사업 철수까지도 가능하다는 SK텔레콤과 다른 두 회사의 입장 차가 큰 것으로 알려졌다.

국회에도 통신사 자회사의 알뜰폰 점유율을 제한하는 내용의 전기통신사업법 개정안이 발의됐지만, 통과 여부는 미지수다. 국회 관계자는 “오는 20일 열리는 과방위 법안심사소위에 알뜰폰 관련 법안을 올릴지 검토하는 단계”라고 설명했다.

점유율 제한으로 영업이 중단될 경우 알뜰폰 시장이 침체할 수 있는 만큼 다른 방식의 규제를 찾아야 한다는 의견도 나온다. 한 업계 관계자는 “영업 정지보다는 요금제 손질, 도매대가 산정 방식 변경 등 한 단계 아래의 규제 수단을 쓰는 게 바람직하다”고 말했다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)