"차라리 돈 더 주더라도 명품"…추락하는 '매스티지' 브랜드

소비 트렌드 바뀌며 낀 신세로

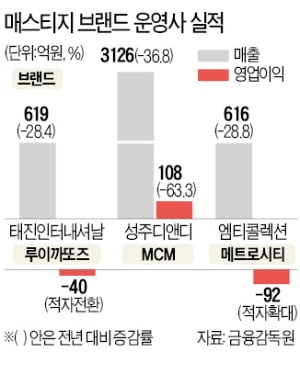

MCM·루이까또즈·메트로시티

명품에 밀리며 매출·영업익 '뚝'

잡화 브랜드 MCM을 운영하는 성주디앤디는 지난해 영업이익이 108억원으로 전년(295억원)의 3분의 1 수준으로 급감했다. 매출은 3126억원으로 전년(4943억원) 대비 37% 감소했다. 가방 브랜드 메트로시티를 보유한 엠티콜렉션도 지난해 92억원의 영업적자를 기록했다.

루이비통, 샤넬 등 명품 브랜드가 국내에서 사상 최고 실적을 거두고 있는 것과 대비된다. 루이비통코리아는 지난해 전년 대비 33.4% 늘어난 1조468억원의 매출을 올렸다. 한국 진출 이후 처음으로 매출 1조원을 돌파했다. 샤넬코리아도 34.4% 증가한 1491억원의 영업이익을 올렸다.

업계에서는 매스티지 브랜드들의 쇠퇴 요인으로 소비 트렌드 변화를 꼽고 있다. 한 백화점 패션 바이어는 “국민 소득이 높아져 명품이 대중화되자 매스티지 브랜드 가치가 떨어졌다”며 “럭셔리와 초저가 브랜드로 양극화되는 소비 트렌드가 코로나19 사태로 더 심해졌고, 중간에 낀 브랜드들은 설 자리를 잃은 것”이라고 말했다.

소비 변화를 따라가지 못했다는 지적도 나온다. 한 백화점 관계자는 “과거 호실적을 낸 매스티지 브랜드 중 변화를 위해 투자를 한 곳이 드물다”며 “실적이 악화하자 당장의 생존을 위해 가격을 할인하면서 브랜드 가치를 떨어뜨리는 악순환에 빠졌다”고 꼬집었다.

노유정 기자 yjroh@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트