치열해진 '탄소저감 올림픽'…LG·현대차 웃었다

LG전자, 탄소 배출 12% 줄여

현대차, 전기차 잘 팔려 11% 감소

탄소배출 1위 포스코도 5.7% 저감

‘탄소 모범생’들의 남다른 전략

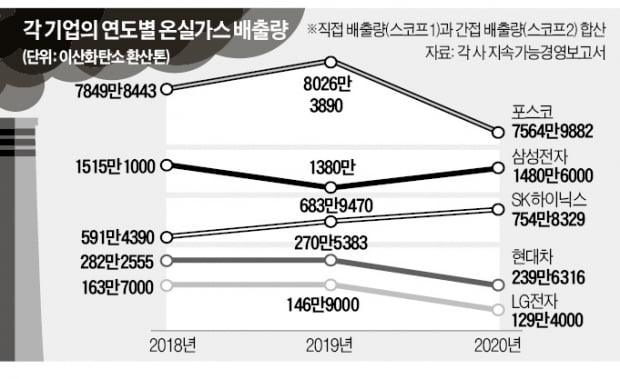

1일 관련 업계에 따르면 지난해의 승자는 LG전자와 현대자동차다. 주요 기업들은 지난 7월 지속가능보고서를 통해 지난해 온실가스 배출량을 집계해 발표했다. 한국경제신문은 제품 생산 과정에서 발생하는 탄소의 양을 집계한 직접 배출량(스코프1), 생산 공정에 필요한 전기를 만드는 과정 등에서 나오는 탄소를 따지는 간접 배출량(스코프2)을 합해 주요 기업의 성적을 뽑았다.LG전자는 지난해 129만4000t의 온실가스를 배출했다. 2019년 146만9000t과 비교하면 온실가스 배출량이 12% 줄었다. 절연 성능은 우수하지만 환경에는 악영향을 주는 육불화황(SF6) 배출을 줄이는 전략이 먹혀들었다는 것이 회사 측 설명이다. 그렇다고 매출이 감소한 것도 아니다. 2019년과 2020년 LG전자 매출은 각각 62조3062억원과 63조2620억원으로 큰 차이가 없었다. 공장을 비슷하게 가동한 가운데 10%가 넘는 온실가스 배출을 줄였다는 얘기다.

매출 증감에 따라 희비 갈리기도

국내 대기업 중 탄소배출량이 가장 많은 포스코는 지난해 7564만9882t의 온실가스를 배출했다. 2019년 8026만3890t과 비교하면 460만t가량 줄었다. 업계에서는 지난해 조강 생산량이 줄어든 효과라고 평가한다. 포스코의 지난해 매출은 57조7928억원으로 2019년(64조3668억원)보다 10%가량 적었다. 포스코는 올 들어 2050년까지 탄소 배출량과 저감량을 0으로 맞추는 ‘2050 탄소중립’을 선언하고 탄소를 줄일 수 있는 신기술을 개발 중이다.메모리 반도체 업계의 쌍두마차인 삼성전자와 SK하이닉스는 탄소 배출량을 감축하는 데 실패했다. 삼성전자는 지난해 1480만6000t의 온실가스를 배출했다. 2019년(1380만t)보다 100만t 늘었다. 삼성전자는 “증설을 진행하고 있는 평택 반도체 공장을 시범 가동하면서 일시적으로 배출량이 늘었다”며 “기존 공장만 놓고 보면 지난해보다 130만t의 탄소를 저감했다”고 설명했다. SK하이닉스는 지난해 754만8329t의 온실가스를 배출했다. 2018년(591만4390t), 2019년(683만9470t)에 이어 2년 연속 배출량이 늘었다. 웨이퍼 세정에 쓰이는 불소(F) 사용이 증가하면서 직접 배출량이 높게 잡혔다. 2019년보다 지난해 매출이 18% 늘어난 것도 온실가스 배출량이 늘어난 원인 중 하나다.

문두철 연세대 경영전문대학원 부원장은 “기업으로선 싫든 좋든 탄소저감 투자를 늘릴 수밖에 없는 상황”이라며 “정부가 그린 연구개발(R&D)에 나서는 기업에 인센티브를 줘야 한다”고 말했다.

김형규 기자 khk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![미래를 향한 기회는 항상 열려 있다 [홍순철의 글로벌 북 트렌드]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36460555.3.jpg)