실사도 없이 허겁지겁…'1964년生 남양유업' 3주 만에 팔렸다

57년 기업의 흥망성쇠

국내 대표 乳기업이었지만…

최악의 위기관리로 무너져

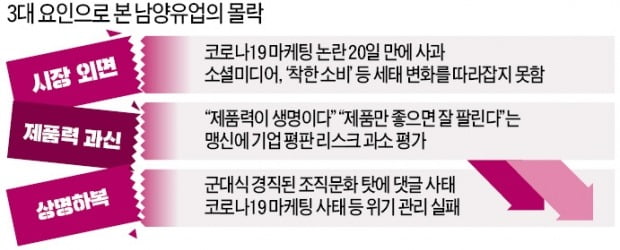

국민들의 시선을 버거워하게 된 위기의 시작은 8년 전 ‘갑질사태’였다. 기업 평판의 급전직하에도 홍원식 전 남양유업 회장을 비롯한 경영진은 “시간이 해결해줄 것”이라며 방치했다. 제품력만 믿고 회사 이름 대신 제품 뒤에 숨었다. 제품 표지에서 회사 이름을 찾으려면 돋보기를 써야 할 정도였다. 신뢰의 기본은 이름을 바로 세우는 ‘정명(正名)’이라는 사실을 망각한 것이다. 그럼에도 소비자들은 숨바꼭질하듯 남양 제품을 찾아냈다. 소셜미디어 등에서 남양 제품 브랜드 목록이 나돌았다.

첫 위기가 찾아온 2013년 이후 남양유업 경영진은 눈앞에 보이는 현상에만 급급하는 ‘터널 시야’에 갇혔다. 소비자는 안중에도 없었다. 매번 “금세 잊혀질 것”이라며 기억의 망각에 기댔다. 위기관리의 핵심 요소인 ‘재발 방지를 위한 대책’은 뒷전으로 밀렸다. 유능한 직원들도 떠나갔다.

변화를 거부한 ‘시대착각’

위기는 반복됐다. 매번 경영진은 핑계와 해명, 책임 회피로 일관했다. 논란이 쉬이 사그라들지 않을 때면 등 떠밀리듯 사과문만 내놨다. ‘불가리스 코로나19 마케팅’ 사태 때도 대응 방식은 같았다. 사태가 불거진 뒤 홍 전 회장의 공식 사과까지 3주가 걸렸다. 그새 회사 평판은 회복 불능 수준의 만신창이가 됐다.

식품업계 관계자는 “불가리스 코로나19 마케팅 논란은 사과 등 뒷수습만 제대로 했어도 이렇게 커질 일이 아니었다”며 “소비자들이 빠른 속도로 정보를 공유하는 소셜미디어 확산, ‘착한 소비’를 중시하는 방향으로의 소비 문화 변화 등을 전혀 파악하지 못한 대응이 일으킨 참사”라고 지적했다.

경쟁사들이 앞다퉈 온라인 판매를 강화하고 e커머스(전자상거래) 시장에 대응할 때 오프라인 유통망 장악에만 골몰했다. 변화를 거부하는 조직문화를 단적으로 보여주는 사례다.

화를 부른 ‘제품력 과신’

홍 전 회장은 평소 “제품력이 생명”이라는 말을 입버릇처럼 달고 다녔다. 그만큼 제품에 대한 자부심이 강했다는 얘기다. 농가에서 남양유업에 납품하는 우유의 품질은 특별히 신경쓴다는 얘기가 나올 정도였다.1964년 고(故) 홍두영 명예회장이 세운 남양유업은 1967년 국내 최초의 조제분유 ‘남양분유’를 내놓으면서 본격적인 성장가도를 달렸다. ‘우량아 선발대회’ 등 마케팅에 힘입어 ‘국민분유’란 타이틀까지 얻었다. 1991년 불가리스를 시작으로 이오, 맛있는우유GT 등까지 매년 히트 제품을 내놓으며 한때 국내 식품업체들의 꿈인 매출 1조원을 달성하기도 했다.

지금도 식품업계에서 남양유업 대표 제품의 경쟁력은 결코 밀리지 않는다는 평가를 받는다. 하지만 제품의 품질을 넘어 가치 소비를 지향하는 소비 패턴의 변화에 적응하지 못했다. ‘갑질 기업’ 이미지는 품질을 압도했다.

제품력만 믿고 신사업 진출에도 소극적이었다. 출산율 저하로 우유 시장이 쪼그라들자 경쟁사인 매일유업이 카페 ‘폴바셋’, 단백질 브랜드 ‘셀렉스’ 등 신사업 확장에 공격적으로 나선 것과 대비된다.

기업 숨통 조인 군대식 ‘상명하복’

군대식의 경직된 조직문화도 몰락의 원인이 됐다는 분석이다. 남양유업은 위계질서가 강한 기업으로 유명하다. “홍 회장의 말이 곧 법”이란 얘기도 나온다.남양유업을 다니다가 퇴사한 한 직원이 소개한 일화다. 한 임원이 “내년에 20% 이상 성장할 수 있다”고 보고하자 다른 임원이 “내년엔 외부 경영 환경이 좋지 않으니 성장률을 조금 낮추더라도 내실을 다지자”고 맞받았다. ‘내실을 다지자’는 의견을 냈던 임원은 다음 인사 명단에서 찾아볼 수 없었다고 한다. 이 직원은 “‘아니다’라고 얘기하는 임원이 밀려나는 인사가 반복되면서 홍 회장 주위에 ‘예스맨’만 남게 됐다”며 “작년 댓글 사태, 이번 코로나19 사태에 브레이크를 걸 수 있는 사람이 아마 없었을 것”이라고 말했다.

경직된 조직 문화와 무리한 실적 압박, 반복되는 위기 속에서 인재들은 떠나갔다. 남양유업이 제출한 분기보고서에 따르면 남녀 영업직원의 평균 근속 연수는 각각 3년, 5년에 그친다.

문정훈 서울대 농경제사회학부 교수는 “기업이 생존하기 위해선 급변하는 경영 환경에 맞춰 체질을 개선하고 조직문화를 유연하게 바꿔나가야 한다”며 “남양유업은 경직된 조직문화 탓에 소비 환경의 변화에 대응하지 못한 것”이라고 분석했다.

전설리/박종관 기자 sljun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)