라임 배드뱅크 합의했지만…채권회수·배상까지 '산 넘어 산'

리더십 없는 과점주주 형태로

펀드 별 손실률 크게 달라

처리 방향 놓고 이견 불 보듯

투자자 先보상 요구 해결도 과제

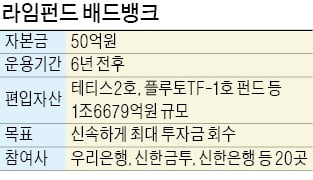

배드뱅크는 부실해진 금융회사의 자산을 사들여 처리하는 회사를 뜻한다. 자본금 50억원인 라임 배드뱅크는 라임자산운용이 운용하던 1조6679억원 규모의 부실 펀드 운용 권한을 모두 넘겨받아 자산 회수에 나선다.

신한금융은 대주주를 맡는 대신 ‘배드뱅크의 계열 자회사 편입은 없다’는 조건을 내걸었다. 배드뱅크를 실질적으로 지배할 수 없다는 이유에서다. 금융지주사법상 지주회사의 손자회사 편입을 위해선 대상 회사에 대한 지분율이 30%를 넘는 동시에 실질 지배권을 행사할 수 있어야 한다. 50%+1주로 경영권을 갖거나 주주 간 협의가 가능해 경영권을 행사할 수 있어야 하지만 여의치 않다고 본 것이다.

금융권에서는 라임 배드뱅크 출범을 위한 첫 단추가 우여곡절 끝에 끼워졌지만 불안한 리더십 때문에 부실 자산을 제대로 처리할 수 있을지 우려한다. 부실해진 라임의 펀드가 편입한 자(子)펀드별 손실률이 적게는 50%에서 많게 전액으로 크게 달라 처리 방향을 놓고 주주사 간에 이견이 커질 수밖에 없다는 이유에서다. 라임 사모사채펀드들의 회수율이 50%대로 사실상 확정된 데 비해 무역금융(CI)펀드는 회수 가능성을 다시 평가해야 하는 것으로 알려졌다.

라임 배드뱅크는 과거 한국자산관리공사(캠코) 주도의 배드뱅크가 은행권 부실을 정리했던 것보다 더 어려운 상황에 처했다. 금융권 관계자는 “라임 배드뱅크는 캠코와 달리 정부가 직접적으로 나서지 않고 주주사 간 협의로 운영된다”며 “라임 펀드에 담긴 자산은 시장에 다시 팔아서 현금화하기가 어려운 게 대부분이라고 본다”고 말했다.

신한과 우리은행 등 라임펀드 판매사들은 배드뱅크 운영과 별개로 ‘선보상’을 요구하는 투자자들을 달래야 하는 과제도 안고 있다.

김대훈/정소람 기자 daepun@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트