마트, 문닫을 위기인데 '의무휴업 족쇄'는 여전

전통시장 아닌 e커머스가 수혜

유통 규제로 결국 시장만 왜곡

8년 전인 2012년. 이들 유통사는 정치권과 정부로부터 전통시장, 골목상권을 위협하는 ‘주범’으로 몰렸다. 유례없는 규제가 시작됐다. 출점은 막혔고 영업시간은 단축해야 했다. 대기업 계열 마트, 슈퍼는 격주로 문을 닫았다.

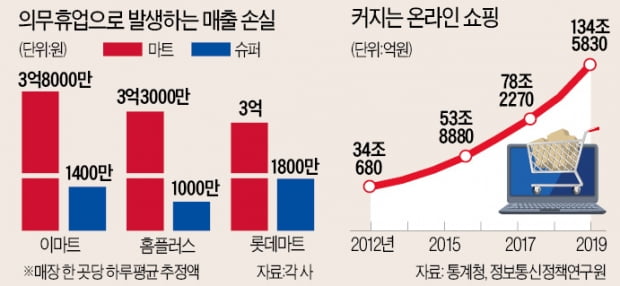

16일 유통업계에 따르면 월 2회 의무휴업 규제로 이마트 롯데마트 홈플러스 등 대형마트 3사가 2012년부터 2019년까지 기록한 매출 손실은 약 25조9300억원에 이르는 것으로 나타났다.

규제가 마트와 슈퍼를 짓누르는 사이 e커머스 시장은 급성장했다. 국내 온라인 쇼핑 시장 규모는 2012년 약 34조원에서 지난해 134조원으로 네 배 가량 커졌다. 오세조 연세대 경영학과 교수는 “24시간, 365일 영업하고 새벽부터 밤늦게까지 배송하는 e커머스와 마트·슈퍼 간에 공정한 경쟁이 이뤄지지 않아 시장 왜곡이 생겼다”며 “전통시장의 경쟁 상대가 e커머스가 된 요즘 의무휴업 규제는 누가 봐도 불합리하다”고 지적했다.온라인 공세·낡은 규제·해외시장 고전…'삼중 덫'에 걸린 대형마트

국내 유통산업은 2010년 이전까지 호황을 누렸다. 국내 최대 유통사 롯데쇼핑이 대표적이었다. 2008년 약 10조5000억원이던 롯데쇼핑 매출은 2010년 13조5000억원으로 2년간 28.6% 증가했다. 수익성도 좋았다. 영업이익률이 10%에 육박했다.

경기가 좋았기 때문만은 아니었다. 국내 유통 대기업들이 보여준 상품과 서비스 혁신에 소비자들이 기꺼이 지갑을 열었다. 마트, 슈퍼가 특히 그랬다. 백화점처럼 깨끗한 매장, 시장보다 훨씬 저렴한 가격으로 소비자를 불러 모았다. 월마트 까르푸 등 글로벌 ‘유통 공룡’조차 롯데 신세계의 벽을 넘지 못하고 국내에서 철수했다.

2020년, 이들 유통사는 절체절명의 위기를 맞고 있다. 롯데쇼핑이 새해를 맞아 처음 발표한 사업계획은 ‘구조조정’이었다. 매장 700여 개 중 30%에 해당하는 200여 곳을 단계적으로 폐점하기로 했다. 이마트 홈플러스 등도 단계적 매장 축소에 들어갔다.

유통업계에선 마트와 슈퍼의 경쟁력이 약해진 한 요인으로 유통규제를 꼽는다. 영업시간 규제만 해도 유통사들에 큰 손실을 가져왔다. 2012년 본격 시행된 영업시간 규제는 월 2회 휴업을 의무화한 것이 핵심이다. 지역마다 휴업일이 다르긴 하지만 대부분은 공휴일에 문을 닫아야 했다. 이 매출 손실만 해도 8년간 30조원을 넘는다.

이마트는 주말 하루 장사를 못 하면 매장 한 곳당 평균 약 3억8000만원의 매출 손실이 난다. 홈플러스, 롯데마트 등도 3억원 안팎이다. 이 금액을 감안해 연도별 마트 3사의 매장 수, 의무휴업일수(연 24일) 등을 모두 더하면 2012년부터 2019년까지 매출 손실이 25조9380억원에 달한다. 매년 3조2400억원씩 매출을 올릴 기회를 박탈당한 셈이다.

슈퍼의 손실도 만만치 않다. 롯데슈퍼는 주말 하루 매장 한 곳당 평균 1800만원의 매출을 낸다. 이마트 에브리데이는 1400만원, 홈플러스 익스프레스는 1000만원 수준이다. 이들 슈퍼 3사의 매출 손실은 8년간 2조7827억원에 달한 것으로 추산됐다. 여기에 매장 한 곳당 하루평균 6억원 이상의 매출을 올리는 이마트 계열의 트레이더스 매출 손실 1조4414억원까지 합하면 8년간 추정 매출 손실은 30조원을 훌쩍 넘어선다.

한 유통사 관계자는 “휴일 의무휴업은 결과적으로 족쇄가 됐다”며 “일자리를 유지하기 위해서라도 수익을 낼 수 없는 의무휴업은 이제 재고돼야 한다”고 말했다.

틈새 파고든 온라인 쇼핑

온라인 쇼핑의 급성장도 유통사의 어려움을 가중시키고 있다.

공교롭게도 마트·슈퍼에 대한 규제 움직임이 시작된 2010년 국내 e커머스(전자상거래) 시장에선 큰 변화가 일어났다. 쿠팡 위메프 티몬 등 ‘소셜 커머스 3사’가 그해 동시에 창업했다.

이들 e커머스는 대형 유통사들이 규제에 발목 잡힌 사이 급성장했다. 창업 10년 만에 소셜 커머스 3사는 종합 온라인 유통그룹이 됐다. 쿠팡의 작년 추정 거래액은 약 12조원. 위메프, 티몬은 각각 약 5조원과 3조원 수준이다. 이들 3사의 작년 거래액만 20조원에 이른다. 또 이베이코리아(약 16조원), 11번가(8조원) 등에서도 각각 연 10조원 안팎이 거래된다.

이들 e커머스는 롯데 신세계 등 유통 대기업이 규제에 발목 잡히고 온라인에 제대로 대응하지 못하는 틈새를 파고들었다. 유통 규제로 가장 큰 혜택을 봤다는 평가가 나오는 배경이다.

통계청에 따르면 지난해 국내 전체 소매판매액의 20% 이상을 온라인 쇼핑이 차지했다. 미국 일본 등 유통산업이 발전한 나라도 이 비중은 10%대에 머문다. 닐 마피 홈플러스 전무는 “미국, 유럽에 비해 한국 온라인 쇼핑은 이례적으로 비중이 크다”고 지적했다.

해외 진출 실패까지 겹쳐

유통 규제에 대응하는 기업들의 전략은 실패를 겪기도 했다.

국내에서 규제가 강화되자 롯데 신세계 등은 해외로 눈을 돌렸다. 온라인 대응보다 해외 진출에 더 역량을 집중했다. 중국이 최우선 시장이었다. 롯데는 마트, 슈퍼뿐 아니라 백화점까지 중국에 진출했다. 마트, 슈퍼는 120개 안팎에 달했고 백화점도 다섯 곳이나 운영했다.

이마트는 2010년 중국 매장을 27개까지 늘렸다. 지금은 대부분 철수했다. 마트, 슈퍼는 아예 없고 백화점도 철수 수순을 밟고 있다. 중국 시장에 제대로 대응하지 못한 탓이 컸다. 2017년 사드(고고도 미사일방어체계) 보복은 중국에 집중한 국내 유통기업에 치명타를 안겼다.

안재광/오현우 기자 ahnjk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![AI에게 이렇게 말해보세요 "심호흡 한번 하고 문제를 해결해보자" [WSJ 서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36512304.3.jpg)