핀테크사도 '인터넷 막힌 PC' 쓰라니…

"비용 증가" vs "해킹 방지 차원"

미국선 CIA 등만 망분리 강제

정부 "핀테크사만 예외 안돼"

망을 분리하는 목적은 명확하다. 해커가 돈을 빼가거나 개인정보가 유출되는 금전, 보안사고를 예방하기 위해서다. 그러나 핀테크 스타트업(신생 벤처기업)에 초기투자비용 수억원은 진입장벽으로 작용한다. 카카오와 네이버 등 대기업도 망분리 미비를 이유로 지난해와 올해 각각 벌금을 부과받았다.

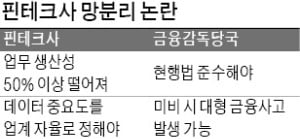

핀테크 업체들은 망분리 원칙이 조직 생산성을 최대 50%까지 낮춘다고 주장한다. 신용정보와 가격 동향 등 데이터를 인터넷에서 내려받아 매번 보안 USB를 통해 내부망으로 옮기고 있기 때문이다. ‘검색 결과를 복사하는 것조차 막혀있다’는 게 업체들의 불만이다. 송명진 스타트업 얼라이언스 전문위원은 “내부 업무망 전체에 망분리를 적용하는 건 도어록 위에 자물쇠까지 몇 개씩 달아놓은 격”이라며 “미국은 항공우주국, 중앙정보국 등 기밀사항을 다루는 정부 조직에만 물리적 망분리를 강제하고 있다”고 지적했다.

기존 금융사도 물리적 망분리가 과도하다는 핀테크업계 주장에는 동의한다. 그러나 핀테크업체에만 규제를 완화해주는 건 형평성에 어긋난다고 여긴다. 정부는 망분리 원칙을 지금처럼 전자금융업 감독규정에 두는 대신 상위 법률인 전자금융업법에 명시하는 방안을 추진하고 있다. 앱(응용프로그램) 하나로 모든 금융업무를 처리할 수 있는 ‘오픈뱅킹’을 도입하고, 자금이동 없이 거래정보만으로 결제 처리하는 ‘마이페이먼트 사업’을 허용한 가운데 핀테크사도 전업 금융사만큼의 보안 시스템을 갖춰야 한다는 취지다. 한 핀테크 업체의 보안관리책임자는 “핀테크 발전을 위해선 망분리 원칙을 완화하는 대신 업체가 정보를 자율적으로 관리하고, 위반 시에 강한 벌금을 물리는 규제로 전환돼야 한다”고 주장했다.

송영찬/김대훈 기자 0full@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[신간] 배삼식 희곡집 '토카타'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36526694.3.jpg)