中의 美수출 막히면 韓·日 연쇄 타격…'동북아 밸류체인' 무너지나

美·中 악재까지 '설상가상'

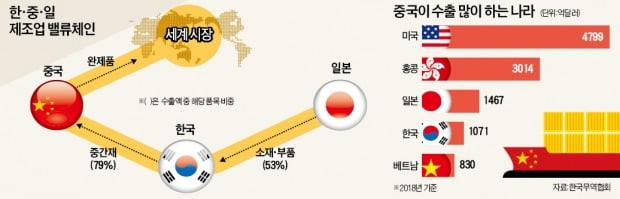

6일 산업통상자원부와 한국무역협회에 따르면 지난해 한국이 일본에서 수입한 546억달러 중 53%인 288억달러가 소재·부품이었다. 한국의 대(對)중국 수출액 1621억달러 중 79%인 1282억달러가 중간재로 분류된다. 한국산 반도체(858억달러)와 디스플레이(116억달러) 등이 중국으로 건너가 중국산 정보통신기술(ICT) 제품의 핵심 부품으로 쓰였다.

중국은 세계 수출액의 13%를 담당하는 1위 수출국이다. 하지만 여전히 가공무역 의존도가 높다. 2017년 기준으로 중국이 수입한 금액 중 27%가 가공무역용이었다. 가공무역이란 외국에서 중간재를 수입해 이를 완제품으로 생산해 파는 것이다.

중국 물건을 가장 많이 사가는 나라는 미국이다. 중국은 지난해 전체 수출액 2조4739억달러의 19%인 4799억달러어치를 미국에 수출했다.

미국은 환율조작국으로 지정된 나라에 통화 가치를 올리고 무역흑자를 줄이라고 요구할 수 있다. 또 해당 국가에 대한 미국 기업의 투자 제한, 해당국 기업의 미 연방정부 조달계약 체결 제한, 국제통화기금(IMF)에 추가적 감시 요청 등의 제재에 나설 수 있다. 환율조작국에서 탈피하기 위해선 중국이 대미 수출액을 줄일 수밖에 없는 구조다. 현대경제연구원은 중국의 대미 수출이 10% 감소하면 한국의 대중 수출은 19.9%, 전체 수출은 4.9% 감소할 것으로 전망했다. 신세돈 숙명여대 경제학부 교수는 “세계 경제 상황이 좋지 않은데 중국의 환율조작국 지정으로 미·중 무역분쟁이 격화하면 소비와 투자심리가 떨어질 수밖에 없다”며 “하루아침에 한·중·일 밸류체인에서 벗어나는 건 불가능하기 때문에 그동안 기업이 상당한 피해를 입을 것”이라고 전망했다.

일본으로부터 수출규제를 받고 있는 한국으로서는 중국의 환율조작국 지정이 ‘엎친 데 덮친 격’이다. 일본은 지난 2일 한국을 화이트리스트에서 제외하면서 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트, 에칭가스(고순도 불화수소) 등의 소재 수출을 사실상 막았다. 전문가들은 “일본이 한국에 소재·부품을 공급하지 않고, 중국은 중간재 수입을 줄이면 한·중·일 밸류체인 자체가 붕괴할 수 있다”고 했다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 “지금 상황이 이어진다면 한·중·일 밸류체인 자체가 무의미해질 수 있다”며 “그 속에서 우리가 누렸던 혜택이 상당히 약화돼 경제에 타격이 불가피할 전망”이라고 말했다. 그는 “미국의 의도는 밸류체인을 떠나 미국 중심으로 새 판을 짜는 것”이라며 “국제질서를 주도하는 곳과 연계해야 생존하기 때문에 여기에서 이탈한 중국은 투자처로서의 매력을 잃을지 모른다”고 설명했다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 “지난 30년간 세계화 체제에서 국가의 역할은 줄었고 기업이 독자적으로 움직였다”며 “그런데 지금은 국가와 기업이 함께 움직이는 반(反)세계화로 경제 질서가 재편되는 과정”이라고 했다. 이어 “정부가 기업의 체력이나 개인의 창의성을 떨어뜨리는 규제 등을 과감하게 정비해야 한다”고 덧붙였다.

이태훈/성수영 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)