반도체-서버업체 'D램 눈치작전' 시작됐다

구글·아마존 등 구매 미루자

SK하이닉스, 공급량 조절 '군불'

정확한 물량은 밝히지 않아

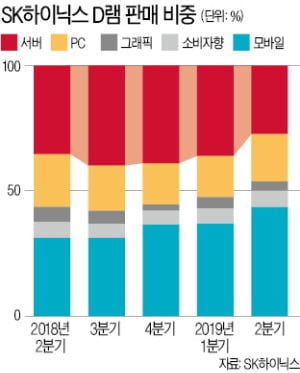

구글, 아마존, 마이크로소프트(MS) 등 서버업체들은 클라우드 서비스가 급성장하기 시작한 지난해부터 SK하이닉스의 최대 고객으로 부상했다. D램 매출 가운데 서버업체 비중이 모바일 고객 비중을 처음으로 추월했다. 하지만 미·중 무역분쟁으로 인한 경기 불확실성이 커지면서 서버 업체들이 지갑을 닫기 시작했고, 반도체업계는 최대 고객인 서버업체들의 수요가 살아나기만 기다리고 있다.

실제 D램(DDR4 8Gb 기준) 가격이 지난해 9월보다 60%가량 급락했지만 서버업체의 D램 수요는 좀처럼 회복되지 않고 있다. 서버업체는 모바일, PC업계와는 달리 D램에 대한 가격탄력성이 낮기 때문이다. 이들은 D램 가격이 오를 때는 물량 확보를 위해 구매량을 늘리는 반면 가격이 떨어지면 구매를 한없이 미루는 양상을 보이고 있다.

마이크론에 이어 SK하이닉스가 11년 만에 감산 카드를 꺼낸 것도 결국 서버업체들의 수요를 이끌어내기 위한 것이라는 분석이 나온다. 지난 4일부터 시작된 일본의 대(對)한국 소재 수출 규제는 잠시 서버 업체 수요를 자극하는 요인이 되기도 했다.

하지만 서버업체들은 SK하이닉스의 실제 감산 규모를 확인하면서 당분간 시장을 관망할 것으로 알려졌다. 업계에서는 D램 시황의 가장 큰 변수로 1위 메모리 업체인 삼성전자의 감산 동참 여부를 꼽고 있다. 삼성전자가 본격적인 감산에 나서지 않으면 수급상 큰 문제가 없을 것이라는 이유에서다. 김선우 메리츠종금증권 연구원은 “서버업체의 수요를 자극하려는 SK하이닉스 전략이 유효하려면 삼성전자 등 선두업체가 참여하는 조직적 생산량 감축과 과감한 가동률 조절이 필요할 것”이라고 분석했다.

고재연 기자 yeon@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)