"반도체 소재 국산화 외쳤지만…환경규제로 '골든타임' 놓쳤다"

국내업체, 자체 생산 검토했지만

화관법 등 관련규제 대폭 강화돼

삼성·하이닉스서 되레 포기 권유

일본 정부는 지난 4일부터 반도체·디스플레이 생산에 필수적인 포토레지스트(감광액), 에칭가스, 플루오린 폴리이미드 세 품목의 한국 수출 규제를 강화했다. 지금까지는 한 번 허가를 받으면 3년간 별도 심사 없이 수입할 수 있었으나 앞으로는 건건이 사전 허가를 받아야 한다. 허가엔 90일가량이 걸려 수개월간 D램 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 패널 등의 공급에 차질을 빚을지 모른다는 우려가 나온다. 세 품목의 대일 수입 의존도는 각각 91.9%, 43.9%, 93.7%에 달한다.

보고서는 “구미 불산 누출 사고 이후 정부의 환경 규제가 강화됐다”며 “국내의 한 소재 가공업체가 에칭가스의 자체 생산을 검토했지만 삼성전자와 SK하이닉스에서 ‘환경 규제로 생산이 어려우니 포기하라’고 권유하기도 했다”고 설명했다. 2012년 구미에서 불산 누출로 5명이 사망하는 사고가 발생하자 정부는 화학물질관리법 등 관련 규제를 대폭 강화했다. 그 결과 화관법은 기존 유해화학물질관리법과 비교해 취급시설 기준이 79개에서 413개로 5배 이상으로 늘었다.

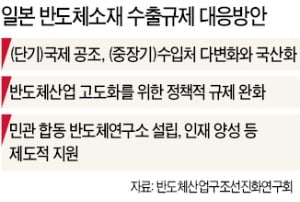

반도체 부품소재 산업을 키우기 위한 정부의 지원도 부족하다는 지적이 나왔다. 보고서는 “한국은 세계 최고 반도체 회사를 보유하고 있으나 반도체 가공 공정에 들어가는 소재·장비를 개발할 수 있는 (민관) 공동 연구소가 없는 상황”이라며 “미국 IBM과 뉴욕 주 정부가 함께 알바니 컨소시엄을 만들었듯 한국도 전략적으로 초기 기술을 확보할 연구소를 세워야 한다”고 말했다.

노 회장은 “환경 규제와 반도체업체(삼성전자, SK하이닉스)의 소극적 대응 등으로 반도체 소재 국산화의 ‘골든타임’을 놓쳤다”며 “반도체는 한국 수출의 20%를 담당하는 주요 품목인데 일본이 아니더라도 특정 국가에 소재 수입 90%를 의존하면 언제든 문제가 생길 수밖에 없다”고 지적했다.

구은서 기자 koo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![AI에게 이렇게 말해보세요 "심호흡 한번 하고 문제를 해결해보자" [WSJ 서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36512304.3.jpg)