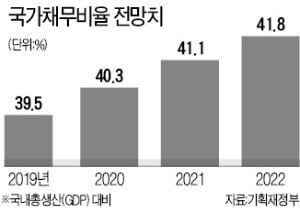

문 대통령 "적정 국가채무비율 40% 근거 뭐냐"…기재부에 재정확대 요구 논란

4년전 야당 대표 시절엔

"40%가 마지노선" 주장

관리재정수지란 정부 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지에서 국민연금기금 등 4대 사회보장성기금을 제외한 것이다. 정부의 순(純)재정 상황을 보여주는 지표다. 관리재정수지를 -3% 이내로 관리하겠다는 것은 관리재정수지 적자 규모를 GDP의 3% 이내로 제한하겠다는 의미다.

문 대통령은 “국가채무비율이 미국은 100%, 일본은 200%가 넘는데 우리 정부는 40% 안팎에서 관리하겠다는 근거가 뭐냐”고 물은 것으로 전해졌다. 2017년 기준 미국의 국가채무비율은 136%, 일본은 233%다.

한국은행 금융통화위원을 지낸 최운열 더불어민주당 의원은 “유럽연합(EU) 탄생의 초석이 된 마스트리흐트 조약에서 EU 가입을 위한 국가채무비율 기준이 60%였는데 그것을 참고해 한국 실정에 맞게 40%로 정한 것”이라고 문 대통령에게 설명했다.

기재부 관계자는 “통일비용과 연금부담이 각각 GDP의 10% 수준일 것으로 가정해 40%를 적정 채무비율로 보고 있다”고 했다.

문 대통령이 4년 전 박근혜 정부를 비판하면서 국가채무비율 40%를 ‘재정건전성을 지키는 마지노선’으로 언급한 것도 논란에 불을 붙이고 있다. 당시 제1 야당인 새정치민주연합 대표였던 문 대통령은 “박근혜 정부 3년 만에 나라 곳간이 바닥나서 GDP 대비 40%에 달하는 국가채무를 국민과 다음 정부에 떠넘기게 됐다”고 말했다. 2016년 국가채무비율은 최종적으로 38.2%로 집계됐다.

전문가들은 기축통화국인 미국, 일본과 한국 상황을 비교하는 것은 무리라고 지적한다. 미국과 일본은 빚이 많아도 자국 통화를 찍어내 갚는 게 이론적으로 가능하다. 하지만 원화를 기축통화로 바꿔 상환해야 하는 한국은 상황이 다르다. 빚이 많아지면 원화 가치가 하락할 가능성이 높아 발권력을 아무리 동원해도 채무를 전액 상환하는 게 불가능하다.

국가채무비율에는 공공기관 부채가 빠져 있어 실제 나랏빚 규모를 왜곡한다는 분석도 있다. 국가채무에 비영리기관 부채, 비금융공기업 부채를 더한 ‘공공부문 부채’는 GDP 대비 60.4%(2017년 기준)까지 올라간다. 6년 만에 8%포인트 상승한 것으로 경제협력개발기구(OECD)가 조사한 24개국 가운데 여덟 번째로 큰 상승 폭이다.

그럼에도 문 대통령이 확장 재정을 요구함에 따라 내년 예산 규모는 사상 처음으로 500조원을 넘을 것이란 예상이 나온다. 김태기 단국대 경제학과 교수는 “일본은 경기 부양을 위해 막대한 재정을 투입했으나 ‘잃어버린 20년’을 맞았다”며 “재정 확대가 경기 활성화로 이어진다는 보장이 없기 때문에 나랏빚을 늘리는 데 신중해야 한다”고 말했다.

이태훈/임도원 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트