정치권이 띄운 '전북 제3 금융중심지' 무산

"모델 구체성·인프라 여건 미성숙"

'개선 권고'라지만 사실상 '퇴짜'

금융위원회 산하 금융중심지추진위원회는 12일 정부서울청사에서 최종구 금융위원장 주재로 회의를 열어 이런 결론을 도출했다. 정부·금융권·민간 측 위원 21명이 참석해 금융연구원의 타당성 검토 연구용역 보고서와 금융위 의견을 토대로 토론한 결과다.

추진위는 “전북혁신도시는 농생명·연기금 특화 금융중심지라는 모델을 보다 구체화해야 한다”며 “종합적인 정주(定住) 여건 등 인프라 개선도 필요하다”고 권고했다. 현시점에선 제3 금융허브로 지정할 만한 상황이 안된다는 뜻이다. 추진위는 “금융중심지 추가 지정은 다양한 정책 대안의 하나”라며 “가능성을 지속적으로 점검하겠다”고 했다. 하지만 재논의 시기를 특정할 수는 없다고 덧붙였다.

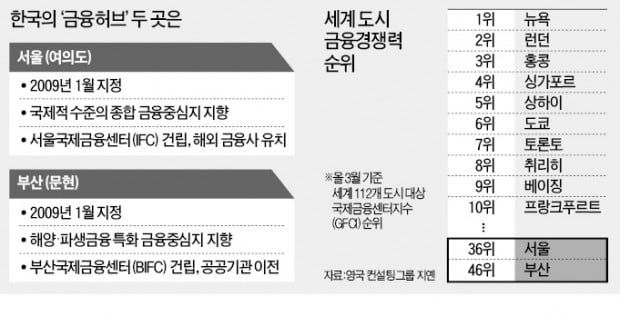

추진위는 서울과 부산을 양대 축으로 하는 지난 10년간의 금융중심지 정책에 미흡한 점이 있다고 지적했다. 국내 금융산업의 양적 성장 등 일부 성과가 있었지만 해외에서의 인지도와 경쟁력은 부족하다는 것이다.

전북의 금융중심지 추가 지정은 문 대통령의 국정운영 5개년 계획에도 들어갔다. 이 지역에선 전주시·완주군에 조성된 전북혁신도시를 밀고 있다. 650조원을 굴리는 국민연금 기금운용본부가 이전했고, 지역경제에서 농업 비중이 크다는 점을 들어 ‘농생명’과 ‘자산운용업’에 특화한 금융허브를 만들 수 있다고 주장했다. 하지만 기존 금융허브인 부산시는 물론 강제 이전 대상으로 거론된 산업은행 등이 강하게 반발하면서 진통이 적지 않았다.

‘공공기관 유치전’ 지역갈등 우려

이날 회의에선 민간위원 9명이 추가 지정의 문제점을 조목조목 비판한 것으로 알려졌다. 한 개 도시에 육성책을 집중해도 국제적 경쟁력을 확보하기 어려운 판에 서울, 부산에 이어 전북까지 금융허브로 지정하는 것은 무의미하다는 것이다.

최훈 금융위 금융정책국장은 브리핑에서 “제3 금융중심지가 기존 중심지와 ‘제로섬 게임’을 벌여선 곤란하다는 지적이 많았다”며 “금융산업을 발전시키기 위한 국가전략이 아니라 ‘지역균형발전’ 관점으로 접근하는 것은 바람직하지 않다는 의견이 다수였다”고 전했다.

하지만 재논의 여지를 모호하게 남긴 탓에 전북 주민들만 ‘희망고문’에 시달릴 것이란 우려도 나온다. 전라북도는 이날 “최대한 이른 시일 내에 충분한 인프라를 갖춰 재추진하겠다”고 발표했다.

금융중심지 지정을 재검토해 볼 만한 ‘여건’을 판단하는 정량적 근거가 없다는 지적에 대해 금융위는 “유일하게 관련 순위를 제공하는 영국의 컨설팅 기업(지옌)의 지표를 집중적으로 보고 있다”며 “점검 체계를 단계적으로 갖춰나갈 것”이라고 밝혔다. 지옌이 지난달 발표한 국제금융센터지수(GFCI) 순위를 보면 서울은 세계 112개 도시 중 36위에 그쳤다. 2015년 9월 6위로 반짝 상승한 이후 서른 계단 떨어졌다. 부산도 같은 기간 24위에서 46위로 순위가 급락했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트