지자체별 '중구난방' 이격거리 규제에…태양광 사업 포기도 속출

정부, 100m이내 최소화 지침

지자체선 되레 규제 장벽 높여

소송 90건 육박…사흘에 1건꼴

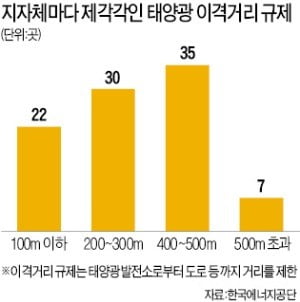

산업통상자원부도 지자체별로 상이한 규제, 특히 과도한 이격거리 제한은 문제가 있다고 판단해 지난해 3월 ‘이격거리 규제를 100m 이내로 최소화하라’는 지침을 내렸다. 하지만 지자체는 아랑곳하지 않고 규제 장벽을 높이고 있다. 이격거리를 규제하는 지자체는 작년 3월 54곳에 그쳤으나 올 들어 두 배 가까이 증가했다. 홍기웅 전국태양광발전협회장은 “산업부 지침은 권고 사항이라 구속력이 없어 지자체가 대놓고 무시한다”며 “많은 사업자가 이격거리 규제 벽에 막혀 수억원의 투자비를 회수도 못하고 사업을 접고 있다”고 토로했다.

태양광 사업자들이 규제를 견디다 못해 지자체에 소송을 제기하면서 법적 분쟁도 속출하고 있다. 지난해 11월부터 올 10월까지 태양광발전소 허가를 둘러싼 행정소송은 88건에 이르렀다. 올 8~10월만 보면 29건으로 사흘에 한 건꼴이다. 최근 법원에서 ‘지자체 지침으로 이격거리를 제한하는 것은 무효’라는 판결이 잇따르자 지방자치조례라는 ‘우회로’로 규제하는 곳도 늘고 있다.

규제로 인한 혼란이 커짐에 따라 실효성 있는 대책을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 국회예산정책처는 이날 발표한 ‘5대 신산업 선도 프로젝트의 추진 현황과 정책효과 분석’ 보고서에서 “중앙 부처에서 이격거리 규제를 일괄 정비하거나 지자체의 합리적인 규제를 유도할 수 있는 방안을 모색해야 한다”고 지적했다. 윤순진 서울대 환경대학원 교수는 “최근엔 중앙 부처도 태양광 규제를 늘리는 추세”라며 “난개발을 막기 위한 취지라는 것은 이해하지만 우후죽순으로 규제가 늘어나면 재생에너지 투자 의지를 꺾을 수 있다는 점을 유념해야 할 것”이라고 말했다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)