대기업 따로 中企 따로…相生 없는 '나홀로 R&D'

산업 생태계 경쟁력 뒤처져

R&D 프로젝트 등 협업은 없고

中企 부품, 대기업이 사주는 구조

'오픈 이노베이션' 적극 도입해야

국내에는 이런 모델이 없다. 연구원, 대학, 대기업, 중소기업이 모두 각자의 연구에 몰두하기 때문이다. 중소벤처기업부 관계자는 “미래 경쟁력이 협업과 네트워크인데 국내 R&D는 나홀로 연구하는 폐쇄성을 극복하지 못하고 있다. 이는 생태계 경쟁력에도 악영향을 미칠 것”으로 내다봤다.

중소벤처기업부가 지원하는 대기업과 중소기업 R&D 협력사업은 ‘구매조건부 신제품 개발사업’이 대표적이다. 대기업에 필요한 부품을 중소기업이 개발한 뒤 대기업이 매입하는 구조다. 2015년 1386억원(과제 704건)이던 관련 예산이 올해 1438억원(924건)으로 늘었다. 중기부 전체 R&D 예산 1조1000억원의 15% 남짓이다. 50%대인 일반적 R&D 지원 사업에 비해 사업화율(구매율)도 80%대로 높다.

하지만 중소기업은 사업화율이 90%를 넘어서야 한다고 주장했다. 관련 예산도 더 늘려달라고 요청했다. 정부 R&D를 총괄하는 과학기술정보통신부는 뛰어난 기술을 개발하기보다 당장 필요한 부품 개발이어서 예산 증액에 난색을 표하고 있는 것으로 알려졌다. 한 중소기업 사장은 “단순히 대기업이 부품을 구매하는 게 아니라 중소기업을 주요 프로젝트에 참여시켜야 한다”며 “R&D 분야에서도 중소기업과 협력 관계를 구축하는 오픈 이노베이션을 적극 도입할 필요가 있다”고 말했다.

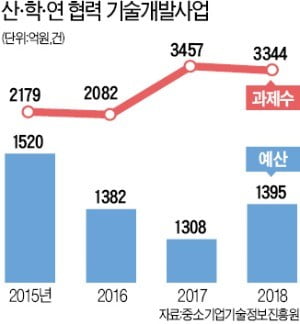

중소기업이 대학, 연구기관 등과 함께하는 R&D 프로그램으로 ‘산·학·연 협력 기술개발사업’이 있다. 이 사업의 관건은 대학과 연구기관이 얼마나 중소기업을 도와주느냐다. 과거 단순 위탁기관에 머물렀던 대학과 연구기관을 중소기업이 필요한 기술 개발에 적극 나서게 하기 위해 바우처(특정 목적에만 사용되는 지원금) 제도를 도입했다.

김진수 기자 true@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트