최평규 "창업·성장 존중받던 시대 있었는데… 지금은 벼랑 끝에 서 있다"

최평규 회장의 격정 토로…"오직 사업만 보고 39년 달려왔지만"

제조업 위기…낡은 생각 뿌리째 뽑아야 살아남아

국내 1세대 정밀기계 창업자

27세 때 직원 7명과 맨손 창업

부실기업 인수해 우량으로 키워

"대한민국 경제의 버팀목으로 박수 받던 기계공업인데…"

S&T 100년 역사 향해 뛰자

아무리 어려워도 당당하게 도전

'성실재근' 되새겨 변화 나서야

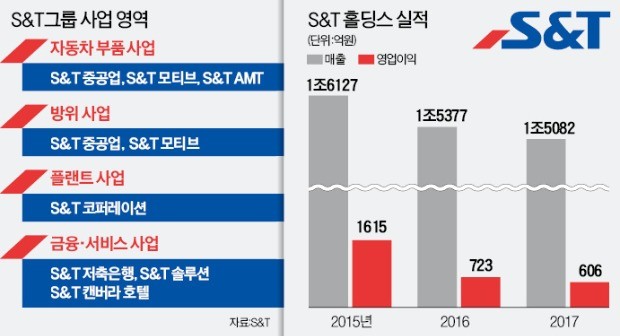

엔지니어 출신 창업자인 최평규 S&T그룹 회장(66·사진)이 13일 그룹 창립 39주년 기념사를 통해 이렇게 토로했다. 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 때도 위기를 기회로 삼아 회사를 키워냈지만 이번만큼은 쉽지 않을 것이라는 걱정이 담겨 있다. 그룹의 주력인 자동차 부품과 방위사업이 동반 부진에 빠지면서 최 회장은 1주일에 사나흘은 S&T중공업(경남 창원)과 S&T모티브(부산) 공장으로 출근하며 위기를 돌파할 해법 마련에 고심하고 있다.

안팎의 어려움과 변화를 요구하는 압박이 커지고 있지만 최 회장은 여기서 포기할 순 없다고 했다. 생존을 위해서는 시대적 흐름에 맞춰 나가야 한다고 임직원을 독려했다.

그는 “20대 청년 때부터 기름 묻은 작업복을 입고 매일 기계와 씨름하며 바꾸고 또 바꿨다”며 “(변화에) 더 늦지 않아야 한다”고 했다. 이어 “더 존속하기 위해서라면 지금부터 낡은 생각, 낡은 방식, 낡은 고정관념을 뿌리째 뽑는 근원적 변화(deep change)에 역량을 집중해야 한다”고 역설했다.

국내 1세대 정밀기계공업 창업자로서의 착잡한 심경도 내비쳤다. 그는 “창업을 존중하고 성장으로 존경받던 시대가 있었고, 기계공업이 대한민국 경제의 버팀목으로 박수도 받았다”며 “기적의 한국 경제는 그렇게 만들어지고 세워졌다”고 떠올렸다. 이어 “한눈 팔지 않고 사치를 부리지도 않은 채 오직 사업의 한길만 걷다 보니 어느새 39년 세월이 흘렀다”고 회고했다. 창업 39년을 돌아보며 임직원들과 소주 한 잔을 나누고 싶다고도 했다.

최 회장은 안팎의 어려움에도 불구하고 임직원들에게 “한발 물러서되 절대 쓰러지지 말자”며 “부지런하게 뛰고 당당하게 도전하자”고 했다. 우리 기술과 노력을 의심하는 주변 상황에 밀려 실망하고 위축되면 미래가 없다고 못 박았다. 그는 “성실재근(成實在勤)이라는 말처럼 성공의 결실은 부지런함에 있다”며 “S&T 100년 역사를 향해 더욱 힘차게 뛰자”고 당부했다.

최 회장은 엔지니어 출신인 자수성가형 오너 경영인이다. 경희대 기계공학과를 졸업하고 스물일곱 살이던 1979년 직원 7명으로 삼영기계공업사(현 S&TC)를 세웠다. 전 재산이 59㎡ 아파트뿐이었던 그는 부친과 누나 등 가족들의 집까지 담보로 잡히고 나서야 창업자금을 마련할 수 있었다.

최 회장은 S&TC를 2001년 증권거래소(현 한국거래소) 상장기업 중 영업이익률 1위 기업으로 키웠다. 당시 매출 973억원에 영업이익은 294억원으로 영업이익률이 30.2%에 달했다. 2003년 통일중공업(현 S&T중공업)과 2006년 대우정밀(현 S&T모티브) 등을 인수합병(M&A)하며 S&T를 20여 개 계열사를 거느린 자산 2조원, 매출 1조5000억원 규모의 중견그룹으로 성장시켰다. 하나같이 부실기업으로 낙인찍힌 회사들이었지만 최 회장이 경영을 맡은 뒤 ‘우량 흑자기업’으로 탈바꿈했다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)