철강업계 "정부가 마련한 협상 자리였는데… 담합이라니 억울"

2011년 철강-건설업계 분쟁에

정부 중재로 단체협상 도입

"철근 가격 50%가 원자재비

생산기술 비슷해 담합 어려워"

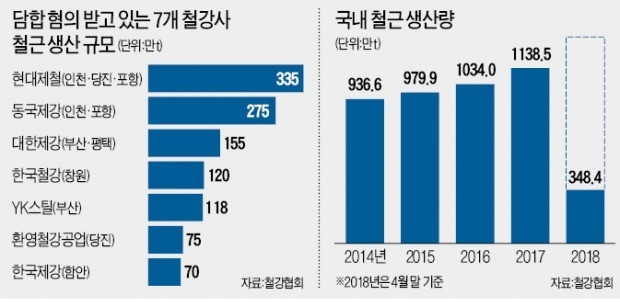

2016년 12월 공정위 조사가 시작되자 철강업계는 지난해 하반기부터 단체협상을 중단했다. 지금은 현대제철과 동국제강 등 개별 철강사들이 단독으로 건자회와 협상하고 있다. 철강업계 관계자는 “철근 부족에 따른 건설공사 중단을 우려한 정부의 요구로 단체협상을 해왔을 뿐 가격을 담합하기 위해 마련한 협상 테이블이 아니었다”며 “공정위 논리대로라면 단체(건자회)로 협상에 나서 구매 단가를 결정하는 건설업계도 불공정 행위를 하고 있는 셈”이라고 말했다.

철강업계는 철근 생산 구조와 시장 여건을 감안할 때 담합이 쉽지 않다고 입을 모은다. 철근은 원자재비가 판매가격의 50%를 웃도는 데다 사실상 기술 수준에 차이가 없는 동일 설비에서 생산된다는 이유에서다. 생산 구조가 단순해 철강사별로 철근 가격 차이를 내기가 쉽지 않다고 해명했다.

철강업계는 미국의 쿼터제(수입할당제)로 수출 물량이 급감한 상황에서 거액의 과징금까지 물게 될 판이어서 당혹스러워하고 있다. 중국과 일본에 이어 세 번째로 큰 수출국인 미국은 올해 한국의 철강 수출 물량을 263만t(2015~2017년 평균 수출량의 70%)으로 제한했다. 올 상반기에 이미 할당량의 상당 부분을 소진해 하반기엔 ‘수출 절벽’에 내몰릴 가능성이 크다.

철강협회에 따르면 지난달 16일까지 한국의 대미 수출 철강제품 53개 중 13개(25%)는 이미 80% 이상 쿼터를 채운 것으로 나타났다. 열연봉강과 전기강판, 파일링 파이프 등 7개는 쿼터를 모두 소진했다. STS(스테인리스스틸) 반제품과 유정용강관, 기계구조용강관, STS 냉연강판, 일반강관 등도 쿼터의 80%를 넘어섰다.

미국은 쿼터와 별도로 품목별 ‘관세 폭탄’까지 부과하고 있다. 유정용강관(최고 75.81%)과 냉간압연강관(최고 48%) 등에 반덤핑 관세를 부과한 게 대표적이다. 유가 상승에 따른 셰일오일 개발 증가로 유정용 강관 수요가 늘고 있지만 한국 철강사들엔 ‘그림의 떡’이다.

미국 대체시장으로 꼽히는 유럽연합(EU)도 외국산 철강 제품에 세이프가드(긴급수입제한 조치)를 발동할 방침이어서 철강업계의 고민이 깊어지고 있다. 철강업계 관계자는 “관세장벽 탓에 미국으로 수출하려던 철강 제품이 유럽으로 들어오고 있다는 게 EU의 판단”이라고 말했다.

김보형/임도원 기자 kph21c@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)