美·日·EU, 현장 목소리 반영해 탄력근무 허용

일본 車업계 노사 합의로

年 900시간 추가 근무 가능

건설업에 대해선 공사 기간이 길고 다양한 이해관계자가 참여한다는 점을 감안해 2022년 2월까지 5년의 유예기간을 뒀다.

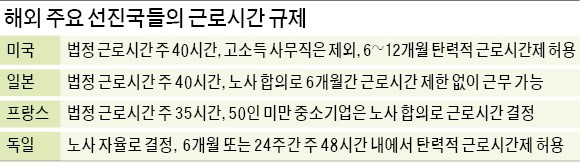

미국은 1938년 공정노동기준법을 제정해 기업의 법정 근로시간을 주 40시간으로 규정했다. 주 40시간을 넘기면 초과 근무 시간에 시간당 임금의 50%를 가산해 지급한다.

하지만 주당 임금이 913달러(연봉 4만7476달러) 이상인 고소득 사무직에는 초과근무수당을 지급하지 않는다. 관리직, 행정직, 전산직 등이 해당한다. 노사 합의로 6~12개월의 탄력근무를 할 수 있도록 하고 있다.

유럽연합(EU)은 2003년 노동법 지침을 고쳐 주평균 48시간 근로를 원칙으로 하되, ‘노동자가 원하면 초과 근무가 가능하다’는 예외규정을 마련했다.

독일은 연장 근무나 이에 따른 임금 문제를 단체협약에 맡기고 있다. 프랑스는 주당 근무시간을 35시간으로 줄이고 연장근무도 연간 220시간을 넘지 못하도록 제한했지만 산업·기업별로 예외를 인정한다.

박상익 기자 dirn@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![96% 젊은 여성이 해냈다…꼴찌에서 18년만에 1등으로 [박동휘의 재계 인사이드]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36435407.3.jpg)