유통전쟁 '판'이 바뀐다

막 내리는 20년 '규모 경쟁'

화장품·의류·PB 선점 시대

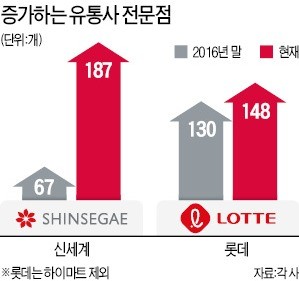

유통업체들이 찾은 돌파구는 전문점이다. 화장품, 의류, 자체브랜드(PB) 상품 등을 전문적으로 파는 매장을 공격적으로 열고 있다. 유통업계 경쟁의 패러다임이 ‘규모에서 전문점’으로 바뀌고 있다는 분석이 나온다. 김종인 롯데마트 대표는 “좋은 자리에 큰 매장을 열면 물건이 팔리던 시대는 끝났다”며 “새 트렌드로 앞서가지 않으면 살아남기 힘든 시대가 됐다”고 말했다.

신세계그룹이 가장 활발하게 움직이고 있다. 이마트가 올해 문을 연 전문점만 116곳. 노브랜드숍, 화장품 전문점 센텐스, 일렉트로마트 등이다. 정용진 부회장이 “유통에서 전문점의 역할이 더 커질 것”이라고 말한 뒤 출점 속도가 빨라졌다. 롯데는 가전전문점인 롯데하이마트 외에 ‘작은 패션 백화점’으로 불리는 엘큐브 등을 늘리고 있다. 현대백화점은 미국에서 윌리엄스소노마 브랜드를 들여와 매장 아홉 곳을 새로 냈다. 업계에서는 백화점에 잘 가지 않는 밀레니얼 세대의 부상, 1~2인 가구 증가, 모바일 쇼핑 확산, 정부의 각종 출점 규제 등을 이런 변화의 요인으로 꼽는다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![이효리·이상순도 2년 만에 두 손 들었다…제주 카페 '최악' [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36472626.3.jpg)

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)