화려한 거시지표 뒤에 숨은 위기 '1997년 데자뷔'

외환위기 20년 우린 달라졌나

(!) 다시 커지는 '국가 위기' 경고음

20년간 외환보유액 20배 늘었지만 경제 체질은 더 악화

불안한 외환 보호막

미국·일본과 통화스와프 이미 종료

10일 만료되는 중국과도 계약 연장 불투명

더 나빠진 '위기의 질'

1997년 기업 부실·외화 부족 등 국지적 문제

2017년 저성장·저생산·저출산 등 구조적 문제

1400조 가계부채·인구 고령화 '시한폭탄'

중국 사드보복·미국 금리인상 등 복합위기 가능성

20년간 한국 경제의 변화는 말 그대로 상전벽해였다. 외환위기 직전인 1996년 한국의 경상수지는 238억3000만달러 적자였다. 역대 최대 규모다. 1995년 30%를 웃돌던 수출 증가율이 이듬해 3.7%로 급전직하한 탓이다. 당시 미국은 연 3%대인 기준금리를 연 6%로 올렸다. 일본은 엔화 절하를 단행했다. 이 와중에 한국은 OECD 가입을 위해 원화 강세를 암묵적으로 용인했다. 기업의 수출 경쟁력은 빠르게 약해졌고 경상수지 적자는 쌓여갔다. 1997년 외환보유액 대비 단기 외채 비중은 657.9%까지 치솟았다.

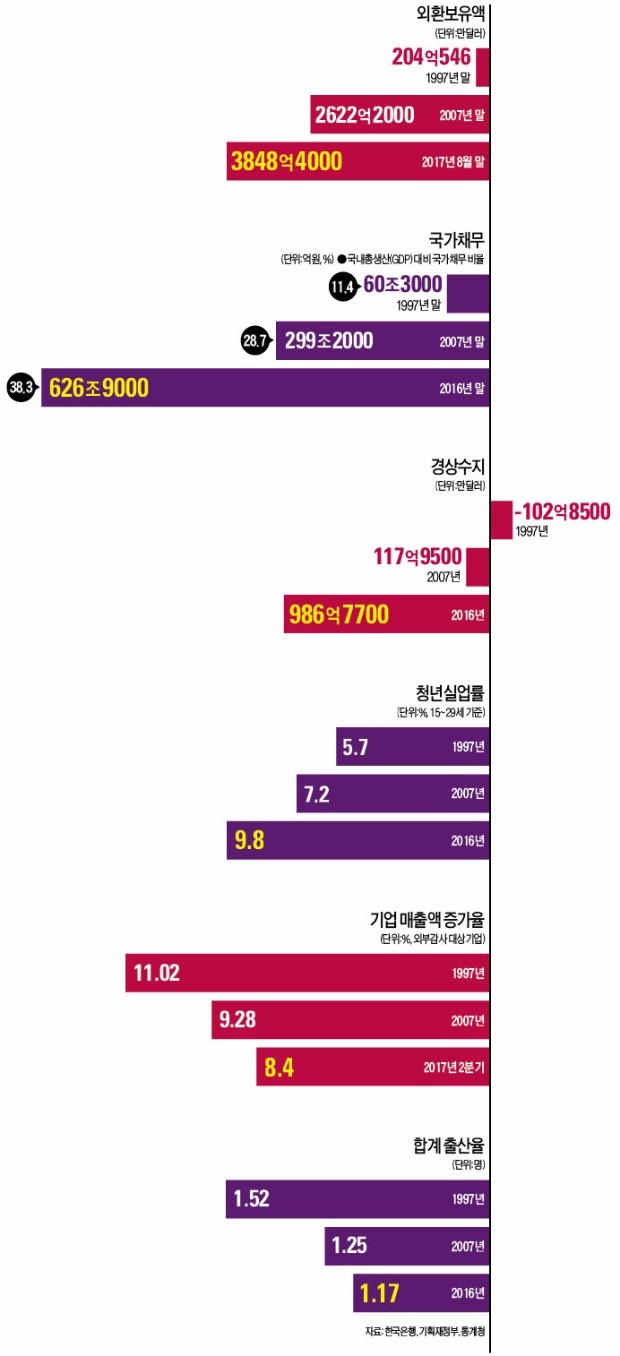

외환위기를 겪으면서 정부는 통화·재정 긴축을 시행하고 기업·금융·공공 부문에 메스를 들이댔다. 뼈를 깎는 구조조정으로 기업 부실을 어느 정도 털어냈고 금융회사의 재무 안정성도 높였다. 금융 시스템을 재구축해 외부 충격에 대한 버퍼(완충제)까지 키웠다. 2017년 8월 말 기준 외환보유액은 사상 최대인 3848억4000만달러다. 외환위기 직후 외환보유액이 204억달러였던 점에 비춰보면 20년간 20배 가까이 뛰었다. 외환보유액 대비 단기외채 비율(올 6월 말 기준)은 30.8%로 낮아졌다.

실물 경기에 켜진 ‘적신호’

괄목할 만한 양적 팽창에도 실질 지표는 1996~1997년 당시와 크게 달라지지 않았다. 일부 지표는 오히려 나빠졌다. ‘한국호’를 이끌어온 핵심 축인 제조업이 활력을 잃어가는 것이 대표적이다. 제조업의 부채비율 등 건전성은 나아졌지만 매출액 증가율 등 성장성 지표는 후퇴했다. 생산이 정체되면서 제조업 공장 가동률도 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 지난 8월 기준 제조업 평균 가동률은 72%로 1997년 말(79.1%)보다 상황이 더 안 좋다.

청년층 실업률도 외환위기 당시와 비슷하다. 올해 8월 15~29세 청년실업률은 9.4%로 외환위기 여파가 있던 1999년(9.9%) 이후 가장 높았다. 가계부채라는 새로운 뇌관도 생겼다. 외환위기 직전인 1997년 9월 말 약 200조원이던 가계부채는 올 상반기 말 1388조3000억원으로 급증했다. 20년간 7배로 불었다.

“단기 처방 어려운 만성위기”

더 큰 위기는 경제의 ‘최대 능력치’인 잠재성장률이 빠르게 하락하고 있다는 점이다. 한국은행은 2016~2020년 잠재성장률을 연평균 2.8~2.9%로 추정했다. 2006~2010년엔 연평균 3.7~3.9%에 달했지만 불과 10년 만에 2%대로 떨어졌다.

과거엔 부각되지 않은 새로운 위협 요인도 생겼다. 저출산과 인구 고령화다. 올해는 한국의 생산가능인구(15~64세)가 감소하는 첫해다. 한은은 이미 “생산가능인구 감소로 잠재성장률이 더 빠르게 하락할 위험이 있다”며 “고령화에 대처하지 못하면 앞으로 10년 안에 경제성장률이 0%대로 주저앉을 것”이라고 경고했다. 몸집만 커졌지 20년 전과 비교해 한국 경제가 늙고 허약해졌다는 우려가 나오는 배경이다.

김소영 서울대 경제학부 교수는 “20년 전 한국 경제는 수출 경쟁력 하락과 제조업 부진에 시달리면서도 ‘반도체 착시’ 때문에 눈앞에 닥친 위기를 감지하지 못했다”며 “새 정부 출범 이후 최저임금 인상, 비정규직의 정규직화, 법인세 인상 등 친(親)노동·반(反)기업 분위기가 기업 투자 등을 막아 경제 활력을 떨어뜨리고 자영업자들을 위축시키고 있다”고 지적했다.

대외 리스크에 속수무책

대외 불확실성은 커졌다. 중국의 보호무역주의 강화와 사드(고고도 미사일방어체계) 보복, 북핵 위험 등이 도사리고 있다. 여기에 미국이 대규모 유동성 회수에 나선 데다 연내 추가 기준금리 인상과 맞물리면 국내에 들어와 있는 글로벌 자금의 이탈 가능성을 배제할 수 없다.

외환보유액이 3848억달러로 외환위기 당시보다 20배 가까이 불어났지만 자금 이탈이 가속화하면 결코 안심할 수 없다. 안전판 역할을 해야 할 통화스와프도 사실상 끊긴 상태다. 글로벌 금융위기 당시 제 역할을 톡톡히 한 한·미 통화스와프는 2010년 종료됐고, 일본 역시 2015년 경제 보복 조치로 통화스와프 계약을 중단했다. 10일 만기인 한·중 통화스와프 역시 계약 연장이 불투명해졌다. 외환시장 전문가들은 위기 땐 외채 차환이 제대로 되지 않고 주식 투자자금 유출이 급증해 세계 9위 수준인 외환보유액도 국제 금융시장이 요동치면 한순간에 말라버릴 것이라고 우려한다.

김은정 기자 kej@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526925.3.jpg)

!["여긴 꼭 가야 해"…중국인들 사이 입소문난 '핫플' 가보니 [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526134.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)