국민 삶 무너뜨리는 경제위기… 동화은행 퇴출자들 추적해보니

외환위기 20년 우린 달라졌나

중산층 삶 살던 은행원들, 퇴출 후 절반이 '빈곤층'

"재취업해도 비정규직" 45%

퇴직자들 19년간 평균 9.6번 이직

"신용불량자 된 적 있다" 41%

부채 많았던 28~35세 상당수 '제2의 삶' 꿈꿀 기회조차 못 가져

퇴직자 절반은 가정불화 경험

동화은행은 1998년 신한은행에 자산부채인수(P&A: 고용승계 없이 우량자산과 부채만 인수) 방식으로 넘겨졌다. 직원 1831명 가운데 신한은행으로 자리를 옮긴 직원은 319명. 대리급 이하 직원 대다수를 고용승계해 주겠다던 정부의 약속은 지켜지지 않았고, 은행원 1512명은 하루아침에 생업전선으로 몰렸다.

본점 카드부에서 일했던 이모씨(55)는 “입행한 뒤 당시 군대에 입대한 어린 직원들에겐 고용승계를 묻는 기회조차 주어지지 않았다”며 “영업직군은 사정이 좋았지만 기획, 총무, 인사를 담당한 직원들은 받아주는 곳이 없어 최소 1년은 백수로 지냈다”고 말했다. 생계가 막막했던 직원들은 호구지책을 찾아 식당, 유통업, 호프집, 옷가게 등 자영업에 뛰어들었다. 한국경제신문이 접촉한 37명의 동화은행 퇴직자 가운데 64.9%(24명)가 자영업에 나섰다.

대출부 대리로 근무했던 김모씨(53)는 “사내 커플이던 부부의 퇴직금과 당시 모아둔 돈으로 고깃집을 열고, 매일 14시간씩 일했지만 2년이 안 돼 가게 문을 닫았다”며 “책상에서 일만 하던 은행원들이 자영업 정글에서 생존하기는 어렵지 않았겠냐”고 되물었다. 자영업을 시작한 은행원(24명) 가운데 19명(79.2%)은 실패를 경험했다. 8명(33.4%)이 두 번 이상 가게를 열었지만 폐업했고, 11명(45.8%)은 한 번의 실패로 끝났다. 총무부 과장이던 박모씨(61)는 “가게라도 열 수 있던 직원들은 그래도 경제적 여건이 좋은 편”이라며 “직원들 간의 연대 보증으로 가진 돈 한 푼 없이 회사에서 나온 직원이 부지기수”라고 말했다.

퇴직자 절반 이상 비정규직·무직

자영업이 아니라 이직을 선택한 직원들 역시 사정이 나빠지기는 마찬가지다. 은행원 경력을 살려 자산관리공사, 채권 추심회사, 증권회사 등에 재취업했지만, 그들에겐 비정규직이라는 꼬리표가 붙어 다녔다. 적응은 힘들었고, 계약기간이 끝나면 다른 직장을 구해야 했다. 동화은행 퇴직자들은 지난 19년간 평균 9.6번 직장을 옮겼다.

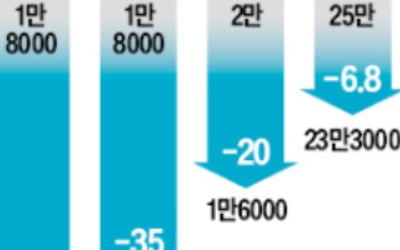

전산부에 근무했던 정모씨(51)는 “자산관리공사에 재취업했지만, 보수는 정규직 직원의 70%에 불과했다”며 “실력은 퇴직자 출신들이 더 좋았지만, 계약기간이 끝나자 회사에서 쫓겨났다”고 했다. 퇴직자들의 현재 직업으론 봉급생활자(29.7%)가 가장 많고, 자영업(24.3%), 프리랜서(24.3%), 실직(13.5%), 개인사업(5.4%), 전문직(2.7%) 순이다.

근무 형태별로는 비정규직(45.9%)이 가장 많았고, 자영업(24.3%), 정규직(16.2%), 무직(13.5%)이 뒤를 이었다. 총무부에 근무했던 조모씨(49)는 “은행 퇴출 이후 결혼은 포기한 채 이따금 아르바이트를 하면서 근근이 살아오고 있다”며 “지금은 무직으로 부모님에게 얹혀살고 있다”고 말했다. 정모씨(46)는 “가게를 차렸던 적을 제외하면 퇴직 이후 계약직 인생을 계속 살아왔다”며 “무슨 수를 써봐도 은행 같은 직장으로 복귀할 수 없었다”고 했다.

신용불량과 가정불화에 시름

은행원은 당시 평균 연봉이 3000만~4000만원으로 중산층에 속했다. 하지만 퇴출 이후 대다수가 소득이 줄어들면서 벌어둔 돈으로 근근이 버텨야 했다. 한번 줄어든 곳간은 채워지지 않았다. 조사대상 가운데 64.9%는 퇴출 당시보다 재산이 줄었다. 10.8%는 현상 유지를 하고 있었으며, 재산이 늘어난 사람은 24.3%에 불과했다.

대출부에 근무했던 김모씨(52)는 “2000년대 초반 투자 붐이 불면서 주식에 손을 댔다가 아파트 두 채를 날렸다”고 했다. 조사대상 절반에 가까운 18명(48.6%)이 주식 투자를 경험했다. 이 가운데 14명(77.8%)이 막대한 손실을 봐 투자 원금을 거의 날렸고, 약간의 이익을 본 사람은 4명(22.2%)에 불과했다. 소득도 크게 줄었다. 연봉 2500만원이 안되는 빈곤층의 삶을 사는 사람이 18명(48.6%)이었으며, 2500만~5000만원 수준이 18명(48.6%), 5000만원 이상은 1명(2.7%)에 불과했다.

박 전 노조위원장은 “주택 관련 대출, 우리사주용 대출, 연대 보증 등으로 부채가 많은 28∼35세의 젊은 직원 중 상당수가 신용불량자로 전락하며 ‘제2의 삶’을 꿈꿀 기회조차 가지지 못했다”며 “소득이 크게 줄어든 데다 계속된 실패로 재산까지 탕진하면서 신용불량자로 몰린 동료도 상당수”라고 말했다. 조사대상 퇴직자 가운데 신용불량자를 경험한 비율은 40.5%에 달했다.

경제적 어려움은 가정불화로 이어졌다. 퇴직자 가운데 절반 이상이 가정불화로 고통을 겪었다. 지점장 출신 김모씨(65)는 “퇴직과 사업 실패가 거듭되면서 경제적으로 어려워지자 부인과의 갈등이 심해져 이혼했다”며 “특히 사내커플로 부부가 모두 직장을 잃었던 동료들이 이혼한 경우가 많았다”고 했다.

김순신 기자 soonsin2@hankyung.com

공동 기획: FROM100·LG경제연구원

◆도움말 주신 분(가나다순) =강미은 숙명여대 미디어학부 교수, 곽노선 서강대 경제학부 교수, 권남훈 건국대 경제학과 교수, 김두얼 명지대 경제학과 교수, 김소영 서울대 경제학부 교수, 김진영 고려대 경제학과 교수, 김주철 연세대 경제학부 교수, 박대근 한양대 경제금융학부 교수, 성태윤 연세대 경제학부 교수, 신관호 고려대 경제학과 교수, 이인실 서강대 경제대학원 교수, 이준기 연세대 정보대학원 교수, 정갑영 전 연세대 총장(FROM 100 대표), 정혁 서울대 국제대학원 교수, 최강식 연세대 경제학부 교수, 한순구 연세대 경제학부 교수, 현혜정 경희대 국제학과 교수

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[이 아침의 연주가] 전세계서 가장 많이 찾는 바이올리니스트 하델리히](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36435901.3.jpg)