세계 유일 조선기술 빼가도 징역 4년… 산업스파이 처벌 '솜방망이'

첨단기술 밀반출 인도 스파이

한국 엔지니어링사 위장취업

조선 핵심기술 7개 빼돌려

기술유출 손실 매년 수십조

6년간 주요기술 268건 유출

처벌 83명…실형은 30명뿐

법원 양형기준 강화해야

징역 6년이 현재 최고형

기술 탈취 시도만으로도 중형선고 가능하게 개정해야

韓 핵심기술 빼돌려 인도로 반출

19일 서울서부지방법원에 따르면 재판부는 지난 15일 국내 굴지의 조선·해양 플랜트 기업 두 곳에서 설계 도면 등 핵심 기술을 빼돌린 혐의로 구속 기소된 인도인 A씨(48)에게 징역 4년을 선고했다. A씨는 2014년부터 2년간 국내 엔지니어링 기업인 B사와 C사에 위장 취업한 뒤 회사의 영업비밀을 노트북으로 무단 복사해 반출했다. 국가 핵심기술로 지정된 설계 자료를 포함해 이들 회사와 원·하청 관계를 맺고 있는 계열사 기밀 문서까지 남김없이 쓸어담았다. A씨의 범행은 3년이 지난 올해 초 B사가 보안검사를 위해 A씨가 쓰던 컴퓨터를 점검하면서 뒤늦게 밝혀졌다.

이 가운데는 국가 핵심기술로 지정된 ‘부유식 원유 채굴·정제·보관·하역 설비(FPSO)’ 기술도 포함돼 있다. 국가 핵심기술은 기술적·경제적 가치가 높아 해외로 유출되면 국가의 안전 보장 및 경제에 중대한 악영향을 미칠 우려가 있는 기술을 말한다. 수출이나 학술 목적 등으로 국외로 반출하려면 사전에 정부 승인을 거쳐야 한다. FPSO 건조 능력은 세계에서 한국 기업만 갖추고 있는 것으로 알려졌다.

검찰은 범행에 사용된 두 대의 노트북 중 한 대만을 확보했다. A씨는 검찰 조사에서 남은 한 대는 인도에 있는 자택에 두고 왔다고 진술한 것으로 전해졌다. 수사당국 관계자는 “해당 노트북으로는 다른 기술들을 훔쳐냈을 가능성이 높다”며 “기술자료가 해외 기업으로 이미 유출됐다면 국가 전체의 경쟁력에도 심각한 피해가 있을 것”이라고 했다.

“산업스파이, 간첩처럼 엄벌해야”

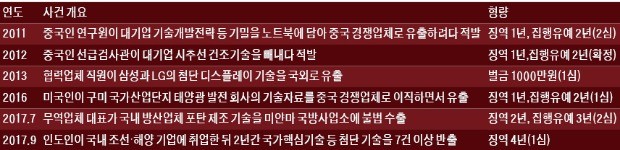

기술 유출로 인한 피해가 연간 수십조원에 달하지만 처벌은 극히 미약하다는 비판이 나온다. 이철우 자유한국당 의원이 산업통상자원부와 경찰청 등으로부터 제출받은 ‘국가산업기술유출 현황’ 자료에 따르면 국내 주요 기술 유출 사건은 2011년부터 2016년 8월까지 총 268건이었다. 이 가운데 국가 핵심기술도 19건이나 됐다. 그러나 정작 기술을 빼돌린 기술 유출 사범 중 형사 처벌을 받은 인원은 83명에 그쳤다. 실형을 산 비율은 고작 36%(30명)였다.

산업계에서는 사법부가 산업스파이 처벌에 지나치게 관대하다는 불만이 터져나온다. 산업기술유출방지법에 따르면 해외로 기술을 무단 반출한 자는 15년 이하의 징역에 처할 수 있다. 그러나 대법원은 자체 양형 기준에서 최대 형량을 6년으로 낮춰 적용하고 있다. 실제 피해가 나타나야만 엄벌이 가능하다는 원칙도 문제라는 지적이다. 수사당국 관계자는 “일단 기술이 유출되면 복사된 자료가 해외 기업으로 판매됐는지를 추적해 피해액을 산출하기란 사실상 불가능에 가깝다”며 “기술 유출 사건은 시도만으로도 엄벌할 수 있도록 양형기준을 개정해야 한다”고 주장했다.

전문가들도 기술 유출을 방지하기 위한 제도적 장치를 강화해야 한다고 입을 모은다. 김정호 연세대 경제학과 특임교수는 “기술 유출 범죄는 끼치는 피해에 비해 적발 확률은 극히 낮다”며 “징벌적 손해배상을 도입하는 등 형량을 지금보다 훨씬 높이는 방안을 고려해야 한다”고 강조했다. 방정현 법무법인 정앤파트너스 변호사도 “한국 법이 세계적으로 지식재산권의 가치가 높아지는 추세를 따라가지 못하고 있다”며 “미국 일본 중국 등 선진국의 사례를 참고해 입법에 반영해야 할 것”이라고 지적했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526925.3.jpg)

!["여긴 꼭 가야 해"…중국인들 사이 입소문난 '핫플' 가보니 [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526134.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)