국민소득 3만달러 시대 '10년째 좌절'

작년 국민소득 2만7561달러

세수 호조로 정부소득 확대

총저축률은 17년만에 최고

한국은행이 28일 발표한 ‘2016년 국민계정 잠정치’에 따르면 지난해 1인당 GNI는 2만7561달러로 전년(2만7171달러)보다 1.4% 증가하는 데 그쳤다. 2006년(2만795달러) 처음 2만달러를 돌파한 뒤 10년째 3만달러 고지를 넘지 못했다. ‘1인당 GNI 3만달러’는 한국이 선진국에 진입하는 기준으로 인식돼 왔다. 그러나 잠재성장률이 3% 밑으로 하락하는 등 경제 활력이 떨어지면서 국민소득 증가세에 제동이 걸렸다. 지난해 원·달러 환율이 상승(원화 가치 하락)하면서 달러화 환산 규모가 줄어든 것도 영향을 미쳤다. 작년 평균 원·달러 환율은 달러당 1160원50전으로 전년보다 2.6% 상승했다. 지난해 실질 국내총생산(GDP) 증가율은 2.8%로 집계됐다. 지난 1월 발표한 속보치보다 0.1%포인트 상향 조정됐다.

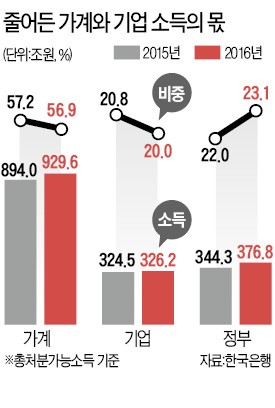

1인당 국민소득(GNI)이 ‘3만달러의 문턱’을 넘는 데 실패한 가운데 지난해 국민소득 중 가계로 흘러간 몫은 더 작아진 것으로 나타났다. 반면 세수가 많이 걷히면서 정부 비중은 크게 확대됐다.

지난해 국민총처분가능소득 1632조6000억원 가운데 가계(가계에 봉사하는 비영리단체 포함) 소득 비중은 56.9%(929조6000억원)로 집계됐다. 전년(57.2%)보다 0.3%포인트 낮아진 수치다.

한국은행 관계자는 “금리가 낮아지면서 가계의 이자 소득이 줄어든 반면 늘어난 가계대출 때문에 이자 지출은 증가했다”며 “지난해 가계가 납부한 세금이 늘어난 것도 가계 소득 비중이 줄어든 원인”이라고 설명했다.

국민총처분가능소득 중 기업소득 비중 역시 2015년 20.8%에서 지난해 20.0%(326조2000억원)로 0.8%포인트 줄었다. 지난해 구조조정 등의 영향으로 영업이익이 줄어들면서 기업 주머니도 가벼워졌다.

반면 지난해 정부소득 비중은 23.1%(376조8000억원)로 2015년보다 1.1%포인트 커졌다. 가장 큰 원인은 세수 증가다. 법인세뿐 아니라 근로소득세, 양도소득세 등이 늘면서 정부 곳간이 두둑해졌다.

소득이 줄어들면서 가계의 소비 심리는 얼어붙었다. 지난해 가계 순저축률은 8.1%를 기록했다. 가계 순저축률은 가계의 순저축액을 처분가능소득으로 나눈 수치다.

2013년 4.9%를 기록했던 가계의 순저축률은 꾸준히 상승해 2년 연속 8%대로 높아졌다. 그만큼 가계가 지갑을 닫았다는 의미다. 가계 기업 정부의 저축률을 모두 합한 총저축률도 35.8%로 전년보다 0.2%포인트 올라 1999년 이후 최고치를 기록했다.

내수는 국내 경제의 ‘아킬레스건’으로 꼽힌다. 수출과 생산, 투자는 다소 개선되고 있지만 소비는 상당히 부진하다. 가계가 지갑을 열지 않고 돈을 쌓아두고만 있는 상황이 이어지면서 내수 활력은 더 떨어지고 있다. 초저금리 상황에서 미래에 대한 불안으로 소비를 줄이면 고용, 투자 등 경제의 선순환에 지장을 초래할 수 있다.

구정모 강원대 교수(한국경제학회장)는 “가계소득 비중이 낮아진 것은 최근 실업률이 높아진 데다 노동 생산성 향상에 비해 실질 임금은 크게 변하지 않았기 때문”이라며 “가계가 가처분소득을 늘릴 수 있도록 유도하는 정책적 지원이 필요하다”고 강조했다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 간 삼성…“이동식 스크린으로 영화 봐요”](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)