은행 망하면 1주일 내 예금 돌려받는다

두 금융사 간 계약 이전시

각각 5000만원 예금보호

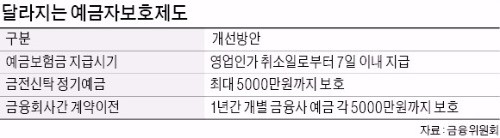

먼저 은행·저축은행이 영업정지 또는 파산했을 때 예금자에게 원리금을 지급할 시점을 명시하기로 했다. 현행 예금자보호법은 은행, 저축은행이 영업정지 또는 파산하면 원금과 이자를 합해 1인당 최고 5000만원까지 돌려받을 수 있도록 규정하고 있다.

예금자보호 대상도 일부 확대했다. 정기예금형 특정금전신탁도 내년 하반기부터 최대 5000만원까지 보호받을 수 있도록 관련 법을 개정하기로 했다. 특정금전신탁은 개인이 은행·증권사 등 금융회사에 돈을 맡기면 해당 금융회사가 주식, 채권, 정기예금 등에 투자해 원금과 수익을 되돌려주는 상품이다. 이 가운데 정기예금형 특정금전신탁은 비교적 안전한 시중은행 정기예금에 넣어 투자금을 굴리는 상품이다. 지난 9월 말 기준 이 상품 운용 규모는 약 81조3000억원이다.

금융위는 “퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입된 예금은 예금자보호 대상인데 상품구조가 비슷한 정기예금형 특정금전신탁을 제외하는 건 형평성에 어긋난다는 지적이 많았다”고 설명했다. 정기예금형 특정금전신탁의 예금자보호 한도는 해당 금융사에 있는 일반예금을 합해 최대 5000만원까지다.

금융회사 간 계약이전에 대한 예금자보호 기준도 바뀐다. 지금은 A은행과 B은행이 합병한 뒤 1년 내에 영업정지되면 두 은행의 예금에 각각 5000만원 한도까지 예금자보호를 해준다. 하지만 A은행이 B은행으로 예금 등을 계약이전한 뒤 영업정지되면 두 은행 예금을 합해 최대 5000만원만 예금을 되돌려준다.

금융위는 내년 하반기부터 금융회사 간 계약이전에 대해서도 영업정지 후 1년간 5000만원씩 예금자보호 혜택을 주기로 했다.

이태명 기자 chihiro@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 테슬라 1분기 매출 9% 감소, 영업이익 반토막…주가는 반등 왜?](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.32273628.3.jpg)

![알약 1000종 AI가 분류한다…메디노드, 시드투자 성공 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36506641.3.jpg)