원산지 표기 두고 건설업계 - 철강업계 '충돌'

건설자재는 KS받은 제품만 써

원산지 표기 강제는 이중 규제

철강업계

저가 수입산, 국내산 둔갑 막아

안전 생각하면 반대 이유 없어

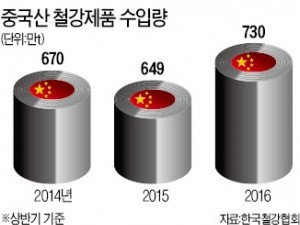

31일 업계에 따르면 이찬열 더불어민주당 의원은 지난 6월 건설현장과 건설이 완료된 건축물 현장에 주재료 및 부재료의 원산지를 의무적으로 공개하도록 하는 내용의 건설산업기본법 개정안을 발의했다. 이 의원은 “저가의 외국산 철강제품 원산지를 국내산으로 둔갑시키는 사례가 급속히 늘고 있어 국민의 안전을 위협하고 있다”며 “건설현장과 완성된 건축물에 설치하는 표지판에 주요 건설자재 원산지 표기를 의무화해 품질이 검증된 자재 사용을 장려해야 한다”고 설명했다. 관세청이 적발한 철강제품 원산지 표시 위반 사례는 △2013년 58건 △2014년 91건 △2015년 111건 등으로 꾸준히 늘고 있다.

건설업계는 반발하고 있다. 건설자재는 한국산업표준(KS)에 부합하는 품질의 제품만 쓸 수 있기 때문에 자재의 원산지 표기 강제가 이중 규제라는 이유를 들고 있다. 상대적으로 가격이 싼 중국산 철강재 사용을 기피하는 현상이 발생해 공사원가 및 주택 가격이 올라갈 수 있다는 우려도 내놓고 있다. 건설업계 관계자는 “전자제품이나 자동차에 들어가는 수많은 부품의 원산지를 표기하라는 것과 같은 규제”라며 “이미 관련 법에 의해 품질이 보증된 건설자재만 사용하고 있기 때문에 추가 규제를 할 필요가 없다”고 말했다.

반면 철강업계는 “국민의 안전을 생각한다면 반대할 이유가 없다”며 환영하고 있다. 건설자재 정보를 최대한 소비자들에게 제공해야 한다는 논리다. 철강사 관계자는 “전용면적 84㎡(옛 30평형대) 아파트에 들어가는 외국산 철근과 국내산 철근 가격 차이는 40만원인데, 같은 평형 전국 아파트 평균 가격(약 3억5000만원)과 비교하면 0.1% 수준”이라며 “건설자재는 건축물이 완공되면 소비자들이 눈으로 확인할 수 없기 때문에 원산지 등을 표기해야 한다”고 강조했다.

일각에선 건설업계는 앞으로 저렴한 중국산 철강재를 사용하기 어려워질까 우려하고 있고, 철강업계는 법안 통과로 국내산 철강제품 사용량이 늘기를 기대하고 있다는 분석도 나온다.

도병욱 기자 dodo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)