누가 '조선 왕국' 몰락시켰나

(2) 무능한 경영진 - 불황에 사람 더 뽑고 도크 경쟁

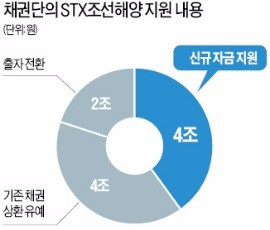

(3) 눈치만 본 국책은행 - 조단위 부실에도 '자폭 수준' 지원

2008년 '경고'에도…구조조정 없이 혈세 쏟아부어

25일 정부와 산업은행 등은 이달 말 STX조선해양에 대한 자율협약을 중단하고 기업회생절차(법정관리)를 추진한다는 방침을 정했다. 성동조선해양 SPP조선해양 대선조선 등 채권단 지원으로 연명 중인 중소 조선사도 이달 말 명운이 결정될 예정이지만 비관적 전망이 지배적이다.

조선 ‘빅3’로 불리는 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 역시 설비·인력 감축 등 고강도 구조조정에 들어갔다. 2000년대 중반까지 세계 10대 조선사 중 7개를 점했고, 반도체와 더불어 ‘달러박스’ 역할을 한 한국 조선업의 현주소다.

한국 조선업은 어쩌다 백척간두의 위기에 몰린 것일까. 전문가들은 구조조정을 방치한 정부, 무능한 경영자, 눈치만 본 국책은행이 자초한 것이라고 꼬집는다. 정부는 구조조정 타이밍을 놓쳤다. 1990년대 중반 일본을 제치고 세계 1위에 오른 한국 조선업은 2008년부터 서서히 중국에 밀렸다. 저가 수주 등으로 이 무렵부터 부실이 쌓이기 시작했다는 게 조선업계의 얘기다.

구조조정도 이때 시작했어야 한다고 전문가들은 지적한다. 글로벌 금융위기 이후 채권단 관리를 받던 대우조선해양 매각이 실패하고, STX그룹(STX조선 모그룹)이 무너졌을 때 과감하게 산업재편을 해야만 했다는 것이다.

정부는 조선사 부실이 심각해진 지난해에도 나서지 않았다. 지난해 5월 대우조선이 수조원의 부실을 감췄다는 걸 고백했는데도 ‘메스’를 들이대는 대신 산업은행 등을 통해 추가 자금을 지원했다. 지난해 12월엔 채권은행들이 STX조선은 회생 가능성이 없다는 결론을 내렸으나 정부는 “내년 총선 전까지 STX조선을 살려둬야 한다”고 채권단을 압박하기도 했다. 채권은행 관계자는 “당시 금융권에서는 정부가 4·13총선 직전까지 구조조정을 하지 않기로 했다는 얘기가 많았다”고 귀띔했다. 정부가 뒤늦게 지난달부터 구조조정에 속도를 내고 있지만 만시지탄(晩時之歎)이란 지적이 나오는 것도 이 때문이다.

조선업 위기는 ‘자기 앞가림’에만 급급하던 경영자들의 책임이기도 하다. 주인 없는 회사였던 대우조선해양뿐 아니라 주인이 있던 STX조선도 무차별적인 해외 저가 수주에 나서면서 발목이 잡혔다.

강덕수 회장 등 STX그룹 경영진은 2010~2013년 부실이 우려되는데도 저가 수주에 나섰다. 조선업계 관계자는 “STX조선이 2013년 채권단 관리를 받으면서 저가 수주에 더 적극적으로 나섰다”며 “당시 경영진이 수주 실적을 쌓아야 자신의 임기가 길어진다고 판단해 손해를 보더라도 수주하라고 지시한 것”이라고 지적했다.

2013~2015년 3년간 4조4585억원의 천문학적 영업손실을 낸 대우조선 부실도 전임 최고경영자(CEO)들의 안이한 경영이 주된 원인으로 꼽힌다. 남상태 전 사장과 고재호 전 사장이 재임 시절 저가 수주를 묵인하거나 지시한 게 아니냐는 의혹이 나온다. 재계 관계자는 “주인의식이라곤 전혀 없는 CEO가 무조건 수주하라고 지시하면 실무선에서 원가 이하 가격을 써내고, 이런 일이 반복되면서 수조원 손실을 낸 것”이라고 말했다.

무능한 정부, 책임 지지 않으려는 경영자 사이에서 구조조정 실무를 맡은 국책은행의 아마추어리즘은 화를 더 키웠다. 지금 조선업 구조조정이 시급해진 것도 지난 2~3년간 산업은행과 수출입은행이 제 역할을 하지 못했기 때문이라는 지적이 많다.

지난해 부채비율이 7000%에 육박했던 대우조선에 국책은행이 신규 자금을 넣기로 한 게 대표적이다. 산업은행과 수출입은행은 지난해 7월부터 석 달간 실사를 벌인 뒤 대우조선에 4조2000억원의 신규 자금을 쏟아부었다. ‘대우조선이 올해 100억달러 상당의 일감을 수주할 것’이라는 판단에서 내린 결정이었다. 하지만 이 결정이 잘못된 것으로 밝혀지기까지는 불과 5개월도 안 걸렸다. 대우조선은 올 들어 단 한 척의 선박도 수주하지 못했다.

이태명/도병욱/김일규 기자 chihiro@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)