M&A로 '승자독식' 미국 기업들…새로운 부창출 위한 '야성(野性)' 실종

잉여현금흐름, 한해 8000억달러

연간 순이익, GDP의 7% 달해

미국 경제의 '아픈 신호'일 수도

경쟁을 통한 이익창출 '외면'

규제는 신규 진출자 막을 수도

항공뿐 아니라 담배, 건강보험, 케이블방송, 신용카드 등 미국 산업계 전반에 걸쳐 대기업의 이익이 대폭 늘고 있다. 인수합병(M&A)으로 덩치가 커지면서다. 하지만 이런 대기업이 독과점 지위에 안주하면서 야성(野性)을 잃고 있다는 지적도 나온다.

영국 경제주간지 이코노미스트는 “기업들이 새로운 부를 창출하기보다 M&A를 통해 기존의 부를 끌어모으는 데 열중하고 있다”며 “이런 식으로 크게 불어난 기업 이익은 미국 경제의 ‘아픈 신호’일 수 있다”고 진단했다.

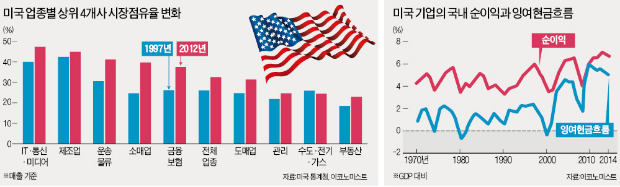

미국 기업의 ‘돈 버는 능력’은 2008년 금융위기 이전 수준을 능가했다. 현재 미국 기업의 연간 순이익 규모는 국내총생산(GDP)의 약 7%를 차지한다. 1920년대와 1960년에 이어 역대 최고 수준에 근접했다. 기업들이 벌어들인 현금에서 설비투자액과 각종 비용을 뺀 잉여현금흐름도 한 해 8000억달러(약 917조원)에 달한다. GDP의 약 5%로 최고 수준이다.

그레그 입 월스트리트저널 WSJ 수석 경제해설가는 “이익이 많이 남는 업종이라면 과실을 따먹기 위해 새로운 경쟁자가 뛰어들어 경쟁이 벌어져야 하지만 그런 모습이 보이지 않는다”고 지적했다. 컨설팅업체 맥킨지에 따르면 2003년 투하자본수익률(ROIC)이 15~25%였던 미국 기업의 83%는 2013년에도 비슷한 ROIC를 유지했다. 경쟁을 통한 이익률 하락이 나타나지 않았기 때문이다.

이런 현상의 가장 큰 원인으로는 M&A로 경쟁자가 사라진 점이 꼽힌다. 2008년부터 미국 기업들은 10조달러(약 1경원) 규모의 M&A를 했다. 미국 1위 항공사인 아메리칸항공이 2013년 US에어웨이스를, 2위 델타항공은 2008년 노스웨스트항공을 M&A했다. 사우스웨스트는 ATA항공과 에어트랜, 유나이티드항공은 콘티넨털항공과 합병해 덩치를 키웠다. 1999년까지만 해도 60%였던 빅4 항공사의 점유율은 85%로 뛰었다.

이코노미스트는 “과거엔 M&A가 성장동력을 확보하기 위한 것이었다면 최근 이뤄지는 M&A는 시장점유율을 높이고 비용을 줄이기 위한 목적이 대부분”이라고 설명했다.

◆“새 경쟁자에 부담 주는 규제 줄여야”

이 같은 집중화로 피해를 보는 쪽은 소비자다. 1995년 이후 미국 케이블TV 시청료는 연평균 5.9% 올랐다. 물가상승률의 두 배가 넘는다. 올해도 3~4% 인상이 예상된다. 지난해 차터커뮤니케이션스가 타임워너케이블을 550억달러에 인수했고, 2014년엔 AT&T가 디렉TV를 490억달러에 인수하는 등 과점화가 빠르게 진행된 영향이다.

1993년 50여개에 달했던 미국 케이블TV 사업자는 현재 6곳으로 줄었다. 건강보험업계에선 ‘빅5’ 중 네 곳인 앤섬과 시그나, 애트나와 휴매나가 각각 M&A하면서 3강 구도로 재편됐다. 미국 1, 2위 화학회사인 다우케미칼과 듀폰은 작년 말 합병을 결의했다.

독과점 기업에 대한 정부 규제의 필요성도 제기되고 있지만 전문가들은 규제가 오히려 기존 기업의 패권 유지를 돕는다고 비판했다. 제임스 페소쿠키스 미국기업연구소(AEI) 연구원은 “막대한 자본이 있는 대기업은 정부에 로비해 유리한 결정을 이끌어낸다”며 “복잡한 규제가 덩치가 작은 기업들엔 큰 부담이 될 수 있다”고 말했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트