[빨간불 켜진 한국 제조업] 중국 제조업 이익 연 16% 늘 때 한국은 4.7%…일본 5.9%에도 뒤처져

IT 무섭게 키운 중국

통신·반도체장비 기업 등 6년새 덩치 6배 커지기도

미래산업 선점한 일본

기술력 바탕 내실 다지며 바이오·헬스케어로 '반격'

화장품으로 버틴 한국

소비재 기업 '나홀로 선방'…차세대 먹거리 발굴 부진

한·중·일 간판 제조업체의 최근 6년간(2009~2014년) 실적을 분석한 증권업계 전문가들의 평이다. 한국 제조업체가 주도하던 반도체와 하드웨어 등 정보기술(IT) 분야는 중국이 빠르게 쫓아왔고 일본은 바이오·헬스케어 등 신사업으로 경쟁 분야를 옮겼다. 한국만 전통 제조업의 쇠락 속에 차세대 먹거리를 찾지 못하고 있는 양상이 수치로 확인됐다.

![[빨간불 켜진 한국 제조업] 중국 제조업 이익 연 16% 늘 때 한국은 4.7%…일본 5.9%에도 뒤처져](https://img.hankyung.com/photo/201603/AA.11390239.1.jpg)

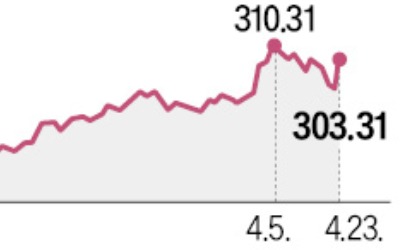

한국경제신문이 NH투자증권과 공동으로 코스피200(한국), CSI300(중국), 닛케이225(일본) 소속 제조업체의 최근 6년간(2009~2014년) 실적을 분석한 결과 한국 기업의 연평균 매출증가율은 4.06%, 연평균 영업이익 증가율은 4.73%였다. 같은 기간 중국 제조업체가 매년 16%대(연평균 매출 증가율 16.41%, 영업이익 증가율 16.73%)로 성장가도를 달린 것에 한참 못 미친다. 경제구조가 성숙단계에 접어들었고 20년째 저성장 굴레에 얽혔던 일본의 연평균 영업이익 증가율(5.9%)에 비해서도 1.2%포인트 이상 뒤처졌다.

중국은 통신서비스와 정보기술(IT), 반도체와 관련 장비, 기술 하드웨어 등 업종에서 성과가 두드러졌다. 중국 인터넷데이터센터(IDC) 사업자인 닥터펑텔레콤은 2009년 2억3100만달러에 불과하던 매출이 6년 만에 11억880만달러로 6배 가까이 커졌다. 이 회사는 중국 최대 IDC 사업자이자 글로벌 미디어 그룹 대열에 올라섰다.

중국의 최대 통신장비기업 중신통신(ZTE)과 보안 솔루션기업 하이캉웨이스 등 IT 업체도 최근 6년간 빠르게 성장했다. 항톈정보는 IT와 금융을 아우르는 중국의 대표적인 핀테크(금융+기술) 기업으로 자리잡았다.

일본 기업은 내실을 다지는 모습이 뚜렷했다. 스미토모전기공업 닛산 요코하마고무 이스즈자동차 마쓰다 등 자동차 및 관련 부품업체는 탄탄한 기술력을 바탕으로 ‘엔저 효과’까지 누렸다. 건설용 중장비 업체인 고마쓰와 나트륨황(NaS)전지 제조업체인 니혼가이시처럼 특화된 경쟁력을 갖춘 기업도 건재를 과시했다. 다케다제약 데루모 등 제약사들과 헬스케어 업체인 올림푸스 다이이치산쿄 등은 신성장 산업인 헬스케어 쪽에 둥지를 틀었다. 헬스케어 분야 기업은 실적의 부침이 컸지만 2014년엔 전년 대비 24% 넘게 영업이익이 늘기도 했다.

한국은 화장품만 선전

한국 제조업이 그나마 버틴 것은 화장품과 식음료 등 소비재 업체의 선전 덕이었다. 2014년 기준 영업이익 증가율이 가장 높은 상위 50개 기업에는 삼양홀딩스 팜스코 남양유업 동원F&B 무학 삼립식품 등 음식료 업체와 현대리바트 한세실업 한샘 등 소비재, 아모레퍼시픽 아모레G(그룹) 등 화장품 업체가 대거 포진했다. 아모레퍼시픽과 코스맥스 등 화장품 업종은 2010년대 들어 매출과 영업이익이 계속 호조를 보여왔다.

상위 50개 기업의 영업이익 증가율은 167.3%로 중국(135.6%) 일본(119.4%)보다 높았지만 한국 제조업의 ‘반격 풀(pool)’이 매우 협소하다는 지적이 적지 않다. 중국에선 상하이RAAS혈액제제사, 지린오둥약업그룹 등 제약·바이오업체가, 일본에선 다이니폰 스미토모 같은 유명 제약바이오 업체와 덴쓰 화이브러더스 같은 미디어 업체 등 미래 성장산업으로 불리는 기업들이 상위권에 포진했다. 독보적 기술력을 필요로 하는 미래 산업에서 한국 제조업체의 준비태세가 미비하다는 설명이다.

이창목 NH투자증권 리서치센터장은 “화장품산업이 유망 산업이긴 하지만 중국 의존도가 높기 때문에 중국이 세제를 개편하거나 해외 기업에 대한 정책을 바꾸면 직격탄을 맞을 위험이 있다”고 지적했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)