미국 셰일업체들 '버티기 경쟁'

JP모건 이어 웰스파고도 에너지 부문 충당금 추가 적립

알리 알나이미 사우디아라비아 석유장관은 24일(현지시간) 미국 휴스턴에서 열린 IHS 세라위크 콘퍼런스에서 세계 원유업체 최고경영진에게 “비용을 줄이거나 돈을 더 빌리든가, 아니면 청산하고 떠나라”고 말했다. 전날 “감산은 없다”고 강경한 태도를 보인 데 이어 “사업을 포기하라”며 사실상 선전포고한 것이다.

나이미 장관의 발언은 미국 셰일업계를 겨냥한 것이다. 엘 바드리 석유수출국기구(OPEC) 사무총장도 이날 “셰일업계가 우리와 함께 얼마나 오래갈지 모르겠다”고 말했다.

반면 미국 셰일업체들은 결연한 분위기다. 이날 체사피크에너지는 올해 투자액을 지난해보다 69% 줄이고 보유현금을 최대한 유지하면서 가격이 반등하기를 기다리겠다고 밝혔다. 이 회사는 지난해 149억달러의 적자를 기록했다. 최근 투자자들은 회사의 지속가능성에 의문을 제기했고, 외신은 파산보호신청이 유력하다고 보도하기도 했다. 더그 로울러 CEO는 이날 “40억달러의 차입금 중 실제 사용한 금액은 7700만달러에 불과하다”며 가능성을 일축했다.

파이낸셜타임스는 코노코필립스, 콘티넨털리소스, 데본에너지 등 미국의 대표 셰일원유업체도 투자 축소와 설비가동 축소 등을 통해 버티기에 들어갈 것으로 전망했다.

라마르 매케이 브리티시페트롤리엄(BP) 부회장은 월스트리트저널(WSJ)에 “잔혹한 시장 여건이지만 BP는 적응해서 살아남을 것”이라고 말했다. 지난해 52억달러의 순손실을 기록한 BP는 최근 3000명의 감원계획을 발표했다. 미국의 또 다른 셰일원유업체 헤스도 지난해 30억달러의 적자를 봤지만 경쟁업체보다 강력한 가격경쟁력을 갖추고 있다고 강조했다.

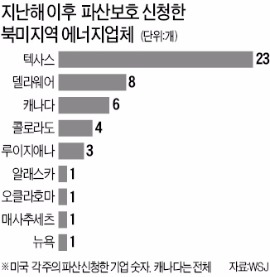

지난해 북미지역 원유업체 중 도산이나 파산보호를 신청한 기업은 48개다. WSJ는 올해 이 숫자가 급증할 수 있다고 전망했다. 무디스는 북미지역에서 74개 셰일원유업체가 과다 부채로 지속가능성에 의문이 제기되고 있다고 전했다.

은행들도 에너지업계의 연쇄 도산에 대비하고 있다. 웰스파고는 에너지 기업 대출의 잠재적 부실에 대비해 12억달러의 충당금을 쌓았다고 WSJ는 전했다. 전날 JP모건체이스도 추가로 5억달러를 쌓아 에너지부문의 대손충당금을 13억달러로 늘릴 계획이라고 발표했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![점심엔 출장 뷔페, 커피는 바리스타가…이런 회사 있다고? [中企톡톡]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526260.3.jpg)

![[신간] 배삼식 희곡집 '토카타'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36526694.3.jpg)