"옷은 SPA 입고 명품으로 포인트 주고"…의류소비 패턴까지 바꿨다

"백화점 옷 한벌 값에 네벌 구입"…가격대비 높은 품질이 경쟁력

해외수입 브랜드 돌풍 이어 스파오·미쏘 등 토종 브랜드 약진

SPA가 한국에서 대중화한 이후 가장 큰 변화는 소비자의 의류 구매 패턴이 달라졌다는 것이다. 박성경 이랜드그룹 부회장은 “요즘 소비자는 명품으로 포인트를 주고 패션은 SPA를 입는다”고 말했다. 철저히 싼 제품을 사든지, 아니면 아주 고급스러운 브랜드를 구매하든지 둘 중 하나라는 것이다.

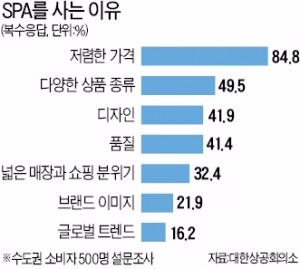

가격·품질·디자인 ‘3박자’ 통했다

이런 긍정적인 평가에 힘입어 SPA는 패션시장의 ‘무서운 아이들’로 떠올랐다. 삼성패션연구소 추산에 따르면 국내 SPA시장 규모는 2009년 8000억원에서 2014년 3조1700억원으로 5년 새 네 배 가까이 커졌다. 국내 전체 패션시장(2014년 36조8278억원)에서 SPA가 차지하는 비중은 지난해 8.6%까지 뛰어올랐다.

‘해외 vs 토종’ 팽팽한 대결

국내 SPA시장은 2000년대 중·후반 잇따라 상륙한 ‘해외파’와 2010년을 전후로 선보인 ‘국내파’가 치열하게 경쟁하는 구도다. 2005년 일본 패스트리테일링의 유니클로, 2008년 스페인 인디텍스의 자라, 2010년 스웨덴 헤네시&모리츠의 H&M 등이 국내 1호점을 열었다.

대형마트들도 기존에 판매하던 자체상표(PB) 의류를 SPA 콘셉트로 새 단장해 실속파 소비자를 끌어들이고 있다. 이마트는 신세계인터내셔날과 함께 SPA 브랜드 데이즈를 선보였고, 홈플러스도 해외 소싱 역량을 활용해 F2F를 출시했다.

국내 패션시장 구조조정 불러와

소비자의 선택이 ‘SPA 아니면 명품’으로 양극화하면서 국내 패션업계는 상당한 타격을 입었다. 중간지대라 할 수 있는 중가(中價) 캐주얼과 여성복, 내의, 남성복 등의 분야에서 기존 업체 매출이 감소한 사례가 적지 않다.

박순기 우성I&C 마케팅 상무는 “SPA 브랜드가 시장을 파고들면서 여러 업체가 생존의 문제에 직면했다”며 “가격 경쟁력과 타깃이 애매한 브랜드는 정리될 수밖에 없는 환경”이라고 설명했다.

최근 SPA 브랜드들은 남성복, 여성복, 캐주얼에 이어 유아동복, 잡화, 생활용품 등으로 상품군을 확대하고 있다. 한 백화점 바이어는 “기획, 생산, 유통 등 모든 과정을 과감히 개선하지 않고선 SPA만큼의 경쟁력을 갖추기가 쉽지 않다”며 “국내 업계에 치열한 경쟁과 혁신을 불러온 것은 SPA 열풍의 긍정적 측면”이라고 진단했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 간 삼성…“이동식 스크린으로 영화 봐요”](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)