사업재편 실종…기업 '생존 골든타임' 지나간다

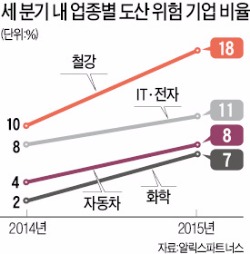

철강·차·화학 부실 80~250% 급증

‘주식회사 대한민국’에 비상벨이 울리고 있다. 경기 침체, 수출 둔화, 제조업 하강, 중국을 비롯한 세계 경제의 불확실성 등 지금 눈앞에 밀려오는 먹구름 때문만이 아니다. 위기를 인식하고 극복하려는 절박한 움직임을 찾아볼 수 없다.

정부가 추진하는 4대 구조개혁이 지리멸렬하는 양상과 별개로 사업 재편과 구조조정, 혁신을 주도해야 할 기업들도 잔뜩 움츠리고 있다. 미국 제너럴일렉트릭(GE)과 듀폰은 새로운 성장동력 확보를 위해 기존 세계 1위 사업도 미련 없이 던지고 있다.

경쟁사보다 한발 빠르게 움직이지 않으면 미래 생존을 보장받을 수 없다는 위기의식에서다.

과거 한국 기업들도 그랬다. 외환위기를 전후로 두산은 알짜 계열사인 오비맥주를 팔았고 삼성은 총수가 사재 출연까지 하는 출혈을 감수하면서 자동차사업을 정리했다. 현대자동차는 경쟁사인 다임러크라이슬러, LG전자는 필립스와 자본을 합작했다. 오늘날 아모레퍼시픽의 글로벌 질주는 1990년대 태평양그룹의 눈물겨운 선제 구조조정이 있었기에 가능했다.

하지만 지난해 ‘삼성-한화 빅딜’ 이후 국내 산업계의 구조개편은 제자리에 멈춰서 있다. 경영자들의 무사안일과 보신주의, 기업 구조조정에 대해 사회적 합의를 요구하는 이상한 풍토와 비타협적 노동조합 등이 복합적으로 작용하고 있다.

기업의 사업 재편을 제대로 뒷받침하지 못하는 자본시장의 비효율성도 적지 않은 걸림돌이다. 그 사이에 경쟁력을 잃은 부실기업은 빠르게 불어나고 있다.

4대 회계법인의 한 대표는 “이대로 가다간 한국 제조업 전체가 활력을 잃고 고사할 것”이라며 “정부 지원도 중요하지만 무엇보다 기업인들이 비상한 각오로 구조조정 골든타임을 놓치지 말아야 한다”고 강조했다.

특별취재팀=김태호/유창재 기자 highkick@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 제스프리, 키위 국내 첫 출하](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36472265.3.jpg)

![아이 유치원비 걱정하던 男, 주부들 홀렸다…3조 '잭팟' [조아라의 IT's fun]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36470670.3.png)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] 많은 사람들이 미래를 비관한다, 놀랍도록 터무니없이](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36471131.3.jpg)