90년대 주름잡던 '화장품 1세대'의 시련

'K뷰티 열풍'서 소외

참존- 알짜 부동산 매각

소망·코리아나 - 수십억 적자

트렌드 놓치고 엉뚱한 사업

자금난에 브랜드 파워 추락

전통 화장품 명가들이 흔들리고 있다. ‘K뷰티 열풍’으로 국내 화장품산업이 전례 없는 호황을 누리고 있는데도 정작 그 기반을 일궈온 장수 기업들은 빛을 보지 못하는 것이다.

○자금난 조짐에 자산 줄매각

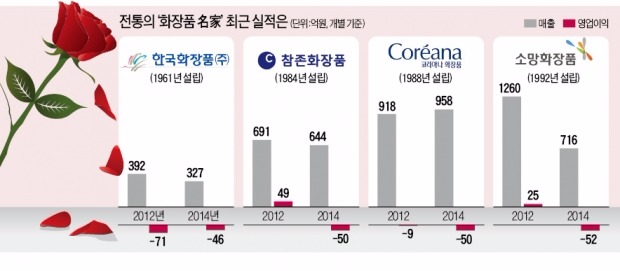

참존과 함께 1990년대 황금기를 보냈던 한국화장품, 코리아나, 소망화장품 등은 작년에 모두 수십억원대 영업손실을 냈다. 1961년 고(故) 임광정 회장이 세운 ‘국내 1세대 화장품기업’ 한국화장품은 2012년 392억원이던 매출이 2014년 327억원으로 2년 새 16.6% 줄었다. 지난해 7월에는 운영자금을 확보하려고 서울 서린동 사옥을 837억원에 매각했다.

1992년 설립돼 남성 화장품 ‘꽃을 든 남자’로 돌풍을 일으켰던 소망화장품 역시 고전 중이다. 2011년 6월 KT&G에 인수된 이 회사는 매출이 2012년 1260억원으로 정점을 찍은 뒤 2년 만에 43% 급감해 10년 전 수준(연 700억원대)으로 되돌아갔다. 1988년 탄생한 코리아나는 투자 유치를 위해 추진한 유상옥 회장 일가의 일부 지분 매각이 3년째 표류하고 있다.

‘화장품 올드보이’의 부진에 대해 전문가들은 냉정한 분석을 내놓는다. ‘초심을 잃고, 변화에 뒤처졌다’는 것이다. 화장품시장에서는 2000년대 후반부터 더페이스샵, 이니스프리, 미샤 같은 브랜드숍(특정 브랜드 제품을 전문으로 취급하는 매장)이 급성장했다. 온라인, 면세점 등도 새로운 유통채널로 떠올랐지만 신상품 개발과 판매전략에서 제때 대응하지 못했다는 지적이다.

○뜨는 사업엔 뒷북

한국화장품은 2010년 ‘더샘’, 소망화장품과 코리아나는 2013년 ‘오늘’과 ‘세니떼’라는 이름으로 브랜드숍 사업에 진출했다. 하지만 늦어도 너무 늦었다. 한 화장품업체 관계자는 “브랜드숍 시장도 LG생활건강 더페이스샵과 아모레퍼시픽 이니스프리 등 자금력이 풍부한 대기업 계열 위주로 정리되고 있다”고 말했다.

피어리스화장품의 후신으로 2004년 설립된 스킨푸드는 2010년 브랜드숍 3위까지 치고 올라갔지만 최근 2년간 매출이 19.5% 뒷걸음질했다. 한때 브랜드숍 1위였던 미샤조차 판매 부진에 시달리면서 매장을 대거 정리하는 중이다.

참존은 경험이 없는 면세점 사업에 거액을 베팅했다가 낭패를 봤다. 참존은 올 2월 인천공항 면세점 사업자(입찰액 2032억원)로 선정됐다. 그러나 최종 계약에 필요한 6개월치 임차료(277억원)를 조달하지 못해 사업권이 박탈됐고, 입찰보증금 102억원만 날렸다. 이 회사는 김 회장의 두 아들이 참존모터스(아우디), 참존오토모티브(벤틀리), 참존임포트(람보르기니) 등 계열사 대표를 맡아 수입차 판매를 하고 있다. 하지만 참존모터스가 자본잠식에 빠지는 등 오히려 기업 상황을 어렵게 만들고 있다.

○OEM 진출 등으로 돌파구

전통 명가들은 옛 명성을 회복하기 위해 자구책을 모색하고 있다. 한국화장품은 올해 중국에 한방 화장품 ‘산심’ 매장을 열어 3%대인 해외 매출을 대폭 늘릴 계획이다. 코리아나는 이달 초 웬페이양 등 중국 화장품업체에 기초화장품 등 완제품을 공급하는 협약을 맺었다. 소망화장품은 수익성 악화의 주범으로 지목돼 온 브랜드숍 ‘오늘’ 매장을 단계적으로 축소한다. 또 지난해 싱가포르, 올 상반기 미얀마와 베트남에 이어 연내 말레이시아에 진출할 방침이다. 참존 측도 “면세점 판매와 중국 시장에 집중할 것”이라고 전했다.

코리아나와 소망화장품은 다른 회사의 화장품을 대신 생산해 주는 주문자상표부착생산(OEM)과 제조업자개발생산(ODM) 사업도 강화하고 있다.

‘올드보이’들의 재기 가능성은 아직은 반반이라는 평가다. 한 대형 화장품업체 고위 관계자는 “기술력과 마케팅력이 있는 만큼 방향을 새로 잡고 진중하면 길이 열릴 것”이라면서도 “브랜드 파워가 크게 떨어진 데다 뒤늦게 선두 업체들의 수익모델을 답습하는 듯한 안일함도 보인다”고 지적했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 미국 1분기 GDP 경제성장률 1.6%…예상치 밑돌아](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

!["집에 있는 '이것' 다 팔았어요"…순식간에 100만원 번 비결 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36526925.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)