'배추값 급등의 진실'…물가는 무조건 낮아야할까

그래도 ‘물가가 안정됐다’고 쓰는 낙천주의자는 주변 기자들 중에 없다. 굳이 쓴다면 대부분 ‘저물가 극심’이라는 소제목을 달 것이다. 조금 식상해졌지만 일본식 디플레이션이 우려된다고 덧붙이면 기사에 무게감을 더할 수 있다.

물가 급등에 대한 기사가 없진 않았다. 지난달 초 가뭄과 고온 때문에 배춧값이 올초 대비 50% 이상 급등했다는 내용이었다. 김치를 담가 먹는 한국에서 배춧값은 서민물가의 핵심 지표다. 이외에도 감자 등 채소값이 올초 대비 크게 오르면서 서민물가 우려를 자극했다.

그에 따르면 최근 2년간 배추가격은 하락세를 벗어나지 못했다. 주산지의 작황이 좋았던 데다 소비마저 부진해서다. 작년 6월엔 세월호 사고 여파로 배추 상품 10㎏ 도매가격이 3750원으로 생산비를 밑돌기도 했다. 올초엔 해남, 진도 지역의 기상이 좋아 2920원으로 더 떨어졌다.

가격이 1만원까지 급등한 것은 지난 5월 중순이었다. 월동 배추 저장량이 줄어들고 가뭄이 겹치면서 출하량이 일시적으로 감소해서다. 5월 말엔 중동호흡기증후군(MERS·메르스)으로 외식 소비가 줄면서 6000원 수준으로 내려갔다.

그는 “가격이 올초보다는 높긴 하지만 시장가격은 생산비와 경비를 포함해 적정이윤이 보장되는 수준으로 늘 움직이는 것”이라고 설명했다. 봄배추 주산지인 문경과 영월 등에서는 가뭄과 고온 피해를 막으려고 양수기를 돌리는 등 물 관리에 나섰다고 했다. 개별 생산자들이 출하량이 줄고 가격이 오를 것으로 기대해 ‘생산요소를 추가 투입’한 것이다.

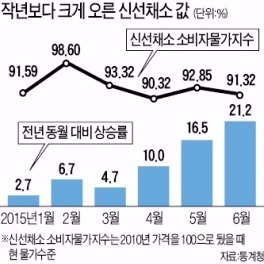

최 연구위원의 지적대로 가격은 장기흐름도 봐야 한다. 통계청에 따르면 신선채소의 소비자물가 상승률은 지난달 21.2%(전년 동기 대비)에 달했다. 하지만 2010년을 100으로 뒀을 때 물가지수는 91.32로 낮았다. 즉 비교시점에 따라 물가가 낮다고 볼 수도 있는 것이다.

지난해엔 배추 작황이 좋아 공급 과잉이 심했다. 가격이 급락해도 다음해 재배면적이 줄어드는 등 부작용이 생긴다. 배추를 비롯한 채소값 급변동을 막기 위해 정부는 173억원을 들여 수매 비축에 나서야 했다. 최 연구위원은 언론에 대해 “가격 아래 감춰진 기저효과와 기상 변화, 소비 위축 등을 보지 않고 지금 상황을 스포츠 경기처럼 중계방송만 한다”고 아쉬워했다.

그의 쓴소리가 유독 뜨끔했던 이유가 있었다. 우리에게 아직 남아 있는 ‘고(高)물가 트라우마’를 절감했기 때문이다. 정부도 언론도 저물가보다 고물가를 훨씬 두려워해왔다.

하지만 무조건 낮아야 한다는 것도 이젠 편견 아닐까. 최근 보듯 수요 부진에 따른 저물가는 경제 전반의 탄력을 떨어뜨린다. 최근 정부가 물가상승률을 반영한 ‘경상 성장률’을 목표로 삼은 배경이기도 하다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![알약 1000종 AI가 분류한다…메디노드, 시드투자 성공 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36506641.3.jpg)

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)