제값 안주는 사회…'부실 한국병' 키웠다

'서비스=공짜' 인식에 정부 가격규제까지

부실 조장하고 의료 등 서비스산업 '발목'

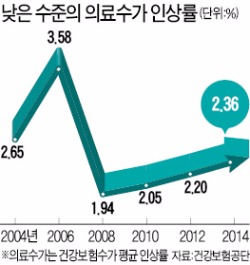

메르스로 질타받고 있는 의료서비스가 대표적이다. 정부는 국민의 의료비 부담을 낮춘다는 명분으로 의료수가(醫療酬價) 인상률을 거의 매년 물가상승률보다 낮은 수준으로 통제했다. 원가를 밑도는 요금체계에서는 적정한 투자가 이뤄지기 힘들다. 병원 응급실이 메르스 확산의 진원지로 떠오른 것도 그만큼 환경이 열악하기 때문이다.

감염내과 전문의가 부족해 메르스 초기 대응에 실패한 것이나 국내 최고 병원으로 꼽히는 삼성서울병원에 격리자 치료를 위한 필수시설인 음압병상이 단 하나도 없는 것 역시 기형적인 수익구조의 산물이다. 세월호가 가라앉은 직접적 원인인 과적 운항도 그 바탕엔 정부의 가격 규제로 인한 헐값 요금이 깔려 있다. 제값을 받지 못하는 서비스산업의 구조가 결국엔 더 큰 사회적 비용을 초래한다는 지적이 나오는 이유다.

금융산업에서 삼성전자 같은 글로벌 기업이 나오지 못하는 근본 원인도 서비스에 제값을 주지 않는 풍토 탓이란 분석이다. 크리스토프 하이더 주한유럽상공회의소 사무총장은 “한국 금융산업의 글로벌 경쟁력이 최하위권으로 분류되는 것은 제값을 주는 데 인색하기 때문”이라고 진단했다. 은행과 증권회사 등이 제공하는 서비스를 무료로 받으려는 인식이 강해 새로운 서비스가 나오지 않고 경쟁력도 향상되지 않는다는 것이다. 차세대 먹거리로 주목받는 소프트웨어산업과 콘텐츠 분야도 공짜라는 벽에 막혀 골병이 들고 있다.

박병원 한국경영자총협회 회장은 “가격 규제와 공짜 인식으로 인한 ‘제값 받지 못하는 사회’를 바꾸지 않는 한 서비스산업 발전은 물론 제2, 제3의 메르스 사태를 피하기 어렵다”고 말했다.

안재석/박종서 기자 yagoo@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)