'일자리 세습' 조항 안고치면 사법처리

11월까지 시정 안하면 벌금

자율개선 기업엔 인센티브

업무상 재해·사망 땐 허용

▶본지 2월12일자 A1면 참조

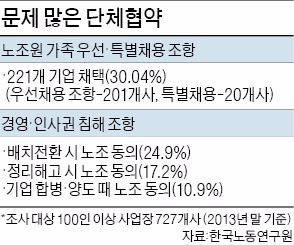

고용부는 우선·특별채용 조항 등 위법·불합리한 사항에 대해 7월까지 노사가 자율적으로 개선하지 않으면 노동위원회 의결을 거쳐 시정명령을 내리고 이에도 불응하면 사법처리하기로 했다.

고용부는 11월까지 노사가 시정명령을 이행하지 않으면 곧바로 노동조합 및 노동관계조정법에 따라 기소 의견으로 검찰에 송치하는 등 사법 조치에 들어갈 계획이다. 노조법은 노동위원회의 시정명령을 위반하면 사측 대표와 노조 위원장에게는 500만원 이하의 벌금을 부과하도록 규정하고 있다. 자율 개선 사업장에는 향후 노사파트너십 지원사업 선정시 우대, 상생협력 유공 포상시 우선 추천 등 인센티브를 준다.

고용부는 지난 2월 본지 보도 당시 “기업의 고용 세습을 방지하는 법적 근거가 없는 상황에서 시정조치를 내리거나 할 사안은 아니다”고 밝혔다. 하지만 두 달여 만에 이처럼 강경한 태도로 돌아선 것은 일부 기업의 ‘일자리 세습’ 특혜가 전체 채용 시장을 왜곡할 뿐만 아니라 청년들의 체감실업률이 20%를 웃도는 상황에서 더 이상 방치할 수 없다고 판단해서다. 우선·특별채용 규정이 헌법 제11조 평등의 원칙에 어긋나고 민법 제103조의 사회질서 위배, 고용정책기본법 제7조 제1항 및 직업안정법 제2조의 차별에 각각 해당돼 위법하다고 적극적으로 해석한 것이다.

고용부는 그러나 업무상 재해를 입거나 사망한 근로자의 배우자와 자녀 등에 대한 채용 배려는 사회질서에 반하지 않는다는 학계 의견과 국민적 정서를 고려해 시정 대상에 포함하지 않았다.

고용부는 이와 함께 인사경영권에 대한 노조의 과도한 개입도 개선하기로 했다. 단체협약에서 인사경영권에 관한 노조의 동의(합의)를 규정하는 것은 강행법규 위반이 아니어서 시정명령 대상은 아니지만 신속한 의사결정을 어렵게 하는 등 불합리한 측면이 있다는 판단에서다. 고용부는 올해 단협에서 이들 조항을 개선하도록 현장지도를 강화하기로 했다.

세종=백승현 기자 argos@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![이효리·이상순도 '속수무책'…2년 만에 '백기' 들었다 [신현보의 딥데이터]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36472626.3.jpg)

![하루 만에 550조원 증발…실적·물가 압력에 기술주 투매 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240206081554930.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)

![[신간] 로마 제국이 '최고 국가'로 우뚝 서기까지…'팍스'](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/ZK.36477517.3.jpg)