재고 빼니…내수 성장률 -0.6%로 '뚝'

공장에서 출하돼도 도소매 창고에 재고만 쌓여

작년 민간소비 5년래 최저…"구조적 장기불황 우려"

전문가들은 재고를 제외한 뒤 산정한 내수 성장률이 국내 경기 상황을 가장 정확히 보여주는 지표라고 해석한다. 공장에서 생산된 제품은 소비되지 않고 재고로 남더라도 일단 국내총생산(GDP)에 잡히는 착시 효과가 있다. 최성근 현대경제연구원 선임연구원은 “재고를 제외한 내수가 GDP 증가율보다 크게 낮은 건 그만큼 기업이 쌓아둔 재고가 많이 늘어났다는 것”이라고 설명했다.

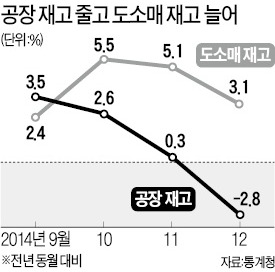

통계청이 발표한 12월 산업동향에도 이 같은 흐름이 나타난다. 지난해 12월 도·소매업 재고지수는 전년 같은 기간보다 3.1% 증가했다. 작년 10월과 11월 각각 5.5%(전년 동기 대비)와 5.1%를 기록한 것보다는 나아졌지만 여전히 높은 수준이다.

문희정 KB투자증권 연구원은 “도·소매 재고가 높은 수준을 나타내고 있다는 의미는 그만큼 내수 상황이 좋지 않다는 것”이라고 지적했다.

특히 경기 상황에 민감한 분야일수록 상황이 좋지 않다. 몇 년 새 고성장을 기록하던 아웃도어 업계마저도 올 들어 재고가 급증하고 있다. 업계 수위를 다투는 A업체는 지난해 말 기준 재고 자산이 전년 대비 60% 늘었고, B와 C업체도 재고가 30% 정도 증가한 것으로 나타났다.

그나마 다행인 것은 지난해 말부터 제조업 재고가 조금씩 줄고 있다는 것이다. 기획재정부는 지난 1일 제조업 재고가 작년 10월(2.6%·전년 동기 대비) 이후 11월(0.3%)과 12월(-2.8%) 줄어드는 추세를 보이고 있다고 분석했다. 그러나 통계청 관계자는 이에 대해 “공장 재고 중 일부가 도·소매 재고로 넘어간 것 같다”고 설명했다.

이 같은 양상이 빚어지는 요인은 수출 증가세가 주춤하고 있는 가운데 소비도 지지부진한 상태를 면하지 못하고 있기 때문이다. 지난해 민간소비 증가율은 1.7%(전년 대비)를 기록했다. 5년 만의 최저치다. 수출 증가율도 2.8%로 전년(4.3%)보다 낮아졌다.

최 연구위원은 “통상 재고가 늘어나면 기업들이 할인판매 등을 통해 재고를 줄이지만 최근에는 이 방법도 소비자의 구매 욕구를 자극하지 못하고 있다”고 말했다.

재고가 늘어난 뒤 경기 회복이 지연되면 기업은 생산을 줄일 수밖에 없다. 이는 ‘기업 생산 감소→투자 위축 및 고용 감소→경기 회복세 지연→재고 증가’의 악순환으로 이어진다. 다만 재고 급증을 반드시 부정적으로만 볼 것은 아니라는 지적도 있다. 기업들이 향후 경기가 좋아질 것으로 판단하고 미리 제품을 만들어놓는 경우도 있기 때문이다.

그러나 지난 4일 발표된 전국경제인연합회 조사에 따르면 30개 그룹 중 24개(82.8%)가 ‘구조적 장기 불황이 우려된다’고 답했다. ‘일시적 경기 부진’이라고 답한 곳은 5개(17.2%)에 그쳤다.

김우섭 기자 duter@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 미국 1분기 GDP 경제성장률 1.6%…예상치 밑돌아](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)