電·車·船…'대표기업' 앞이 안 보인다

2분기 줄줄이 어닝쇼크

中 추격에 도미노 위기

제조업 강국 위상 '흔들'

원화 강세 속에 세계시장 경쟁구도가 격화하면서 기업들도 경기 전망을 어둡게 보고 있다. 30일 한국은행에 따르면 지난달 제조업의 기업경기실사지수(BSI)는 74로 전월보다 3포인트 내렸다. 작년 8월(73) 이후 11개월 만의 최저치다. BSI는 기업들이 체감하는 현재 경기상황을 나타내는 지표인데, 100보다 낮으면 경기를 부정적으로 보는 시각이 긍정적인 시각보다 많다는 뜻이다.

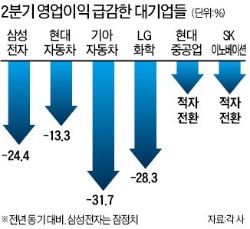

간판기업들의 2분기 영업이익이 두 자릿수 곤두박질친 데 이어, 29일 현대중공업이 1조1000억원의 2분기 영업손실을 발표하자 ‘한국 제조업 위기론’이 확산되고 있다. 현대중공업이 해양플랜트 분야에서 저가 수주를 한 건 중국에 선박시장을 빼앗긴 영향이 컸기 때문이다. 산업연구원 자료에 따르면 중국의 선박 건조능력은 2013년 약 2140만CGT(표준화물선 환산톤수)로 세계 건조능력의 39.4%를 차지해 한국(29.5%)을 앞섰다. 스마트폰 분야에서도 중국 업체들이 삼성전자를 바짝 추격하고 있다. 중국의 애플로 불리는 샤오미는 창업 4년 만에 중가 스마트폰으로 중국은 물론 세계시장에서 삼성전자를 위협할 정도로 급속히 성장했다.

기업들은 비상경영 체제를 선포하며 마케팅 강화에 나섰지만 근본적인 해법을 찾기가 쉽지 않다. 재계의 한 관계자는 “창의적인 발상으로 시장 판도를 뒤흔들 ‘게임 체인저’가 되거나 원천 기술 확보로 추격자들과 거리를 두는 것 말고는 제조경쟁력을 지킬 수 있는 방법이 없다”고 강조했다.

이상은/김유미 기자 selee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![알약 1000종 AI가 분류한다…메디노드, 시드투자 성공 [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36506641.3.jpg)

!['베니스의 장인들' 르네상스 조선소에 쿵쿵쿵 망치질! 클래스가 달랐던 토즈 전시 [2024 베네치아 비엔날레]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36496137.3.jpg)