막걸리 회사 물려받아 소주 만들면…"감면받은 상속세 토해내라"

가업상속 中企 3.7%만 稅혜택 받는 현실

10년 이상 직접 경영해야…전문경영인 못써

아들·딸 1명에만 상속…사위·며느리는 배제

중견기업, 20% 고용 늘려야…공정개선 못해

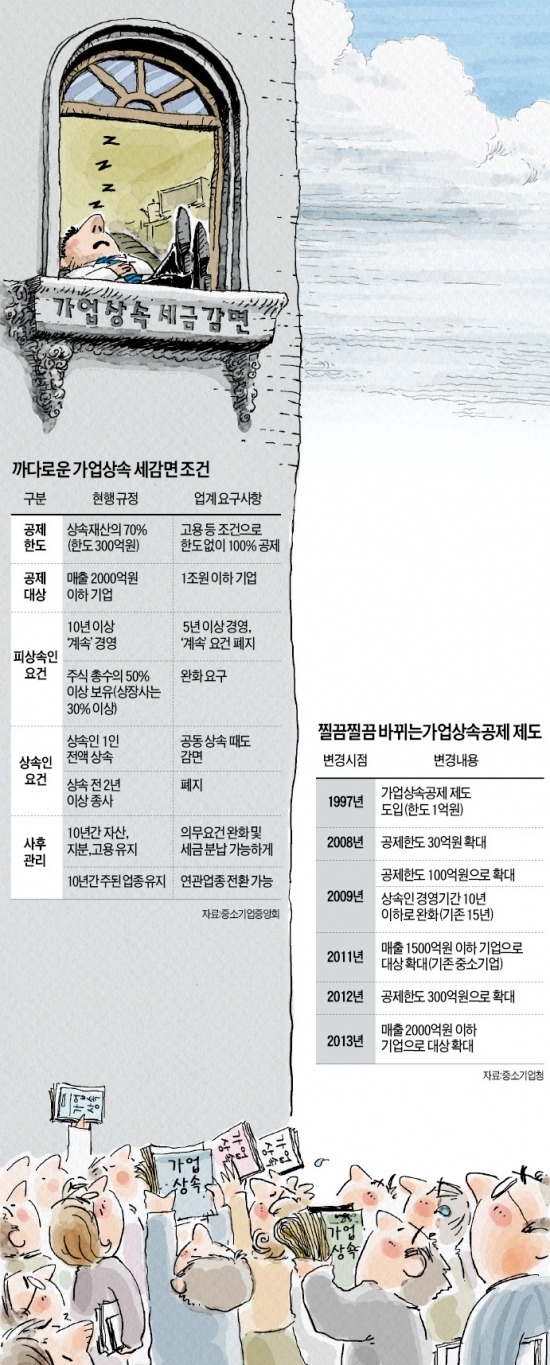

하지만 정작 혜택을 받게 된 당사자들은 여전히 시큰둥하다. 상속세 감면 혜택을 받기 위한 ‘요건’이 지나치게 까다롭기 때문이다.

○상속세 혜택받은 기업 3.7%

중견기업연합회에 따르면 2011년 가업 상속을 진행한 기업은 1220개였다. 이 중 세금 감면 혜택을 받은 기업은 46개에 불과하다. 세금 감면액도 56억6000만원에 그쳤다. 대상 기업 100개 중 4개만 혜택을 봤고, 세금 감면액도 기업당 1억2000만원에 불과하다는 얘기다.

국내에서 가업 상속을 진행 중이거나 계획하고 있는 기업은 19만여개(2011년 중소기업중앙회 조사)다. 이 중 매년 1000~2000개 기업이 실제로 가업을 상속하고 있다. 이런 규모를 고려하면 연간 56억원에 그친 세금 감면액은 “턱없이 부족하다”는 게 관련 기업인들의 불만이다.

왜 이런 현상이 벌어질까. 남영호 건국대 경영학과 교수는 “부대 조건이 너무 깐깐하기 때문에 벌어지는 현상”이라고 지적했다. 박종수 고려대 법학전문대학원 교수도 “원활한 가업 상속을 위해서는 공제 한도와 대상을 넓히는 것도 중요하지만 세부 요건부터 완화하는 게 순서”라고 제안했다.

○깐깐한 사전·사후 조건이 문제

현행 상속·증여세법상 가업 상속 공제는 ‘매출 2000억원 이하 기업에 한해 상속 재산의 70%를 300억원 한도 내에서 소득공제’해주고 있다.

이 공제 혜택을 받으려면 가업을 물려주는 사람은 10년 이상 대표이사로 일해야 하고 상속 당시 회사 주식의 50%(상장사는 30%)를 갖고 있어야 한다. 하지만 전체 중소기업 가운데 업력이 10년 이상 된 기업은 30%에 불과하다. 비상장 기업의 44%(상장 기업은 33.5%)가 최대주주 지분율 조건을 충족하지 못해 상속 공제를 아예 받지 못한다.

또 상속인이 사망 전 10년간 잠시라도 경영 일선에서 떠나 있으면 세금 감면 혜택을 받지 못한다.

기업을 물려받을 쪽도 까다로운 조건을 맞춰야 한다. 상속 직전 2년 이상 가업에 종사하지 않았거나, 직계 비속(아들 딸)이 아니면 세 감면을 받지 못한다. 반드시 한 사람에게만 지분 100%를 상속해야 하기 때문에 형제간 소송의 빌미가 되기도 한다.

모든 조건을 통과해 상속세 감면 혜택을 받았다고 해서 끝난 게 아니다. 정부는 일반인과 달리 기업인에게만 가업 상속 공제 혜택을 주고 있다는 이유로 엄격한 사후관리를 한다. 최소 10년간 자산과 지분, 고용을 유지해야 한다. 주된 업종을 바꿔도 세금 감면액을 모두 추징당한다.

○“업종 전환 규정 비합리적”

문제는 이런 엄격한 규정들이 기업의 발목을 잡는다는 것이다. 예컨대 막걸리를 만드는 주류업체가 발효주인 맥주나 청주 쪽으로 주력 품목을 바꿔도 세금을 추징당한다. 이창호 중기중앙회 가업승계지원센터장은 “막걸리를 만들다 소주 같은 증류주도 만들 수 있도록 해야 한다”며 “가업 인정 범위를 대폭 확대할 필요가 있다”고 말했다.

고용 유지 조항도 지나치게 엄격하다는 비판이 많다. 중소기업은 상속받을 당시 고용 인원의 100%를 10년간 유지해야 하고, 중견기업은 120%로 늘려야 한다. 박양균 중견기업연합회 조사통계팀장은 “기업들이 생산성을 높이기 위해 자동화 설비 등에 투자해야 하는데 고용을 20%나 늘리라고 하는 것은 지나치다”고 말했다.

신상철 중소기업연구원 선임연구위원은 “불합리한 사전·사후 조건을 정리하고 상속보다는 사전 증여를 통해 안정적 가업 승계가 되도록 법을 정비할 필요가 있다”고 제안했다.

독일은 사전 증여나 사후 상속에 관계없이 일정기간 고용을 유지하면 가업 증여·상속세 전액을 감면 해주고 있다.

자녀에게 가업 승계를 준비 중인 정태일 한국OSG(절삭공구업체) 회장은 “과중한 상속세 부담으로 닭을 한꺼번에 잡아먹기보다는 계속 알을 낳도록 하는 게 바람직하지 않겠느냐”고 말했다.

박수진 기자 psj@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)