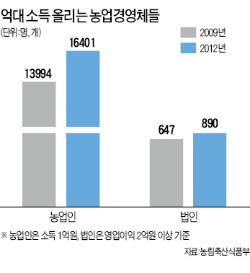

억대 소득 올리는 '농업경영체' 1만7291개

생산·가공·관광연계 농가 소득 '쑥'

10억이상 매출 '신흥富農'도 184개

농림축산식품부에 따르면 억대 소득을 올린 농업경영체(농가 및 법인)는 지난해 1만7291개로 2011년(1만6722명)보다 3.3% 늘었다. 4년 연속 증가세다. 축산(41%) 분야가 가장 많았지만 과수(17%) 채소(16%) 벼(11%)에서도 억대 연봉자가 많았다. 10억원 이상 소득을 올린 경영체도 184개였다.

농식품부 관계자는 “생산과 가공, 관광을 연계한 6차산업 모델이 늘어나면서 고소득 농가가 증가하고 있다”며 “공동 경영과 기술 혁신으로 경영비를 절감한 것도 비결”이라고 설명했다.

강원 횡성군 공근면 무지개마을(금계영농조합법인)은 친환경 쌀(20㎏ 6만원)을 누룽지(21만6000원)로 가공하면서 부가가치를 3.6배로 끌어올린 사례다.

중소기업 육성이 이 시대의 화두지만 농촌 경영체들은 그 사각지대에 있었다. 농식품부 관계자는 “농업은 초기 투입 비용이 많아 적자 상태인 농업 법인이 40%에 달한다”며 “생산성 향상을 위한 규모화나 투자가 원활하지 않다는 게 문제”라고 설명했다.

김용렬 농촌경제연구원 연구위원은 “경영체의 규모화와 외부 자본 유치를 위해 농업회사 법인을 도입했지만 성공 사례가 좀 더 필요하다”고 말했다. 농촌에 생산시설이 있다 보니 담보 가치가 떨어지고 기술인력 유치에서도 어려움을 겪는다는 설명이다.

하지만 희망도 보인다. 일본 수입시장 점유율 60%(2012년)를 달성한 파프리카가 대표적이다. 젊고 도전적인 2세대의 등장은 농촌에 활력을 불어넣고 있다. 도시 생활을 했거나 오랜 시행착오를 경험한 이들은 ‘수익모델’ 만들기에 집중한다. 일반 사기업과 달리 주민과의 공생 방안을 모색하는 것도 특징이다.

김 연구위원은 무안황토고구마클러스터사업단의 브랜드 ‘토글토글’을 대표적인 사례로 들었다. 이들은 경영은 주식회사처럼 철저한 품질관리에 집중하고 운영 방식은 협동조합처럼 위탁판매시 수수료만 받는다. 그는 “농촌 기업만의 독특한 경영 원리를 확립한 셈”이라며 “이런 식이라면 자본의 원리로 고성장하는 것도 충분히 가능하다”고 말했다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 소금공장 '초유의 사태' 터졌다…식품업계 '올스톱' 위기](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36514629.3.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)